Kunst der 1980er - Vom Aufbau der DDR bis zur Freiheit der Gedanken

Die Kunsttour führt Sie durch die Berliner Bezirke Pankow, Weißensee, Prenzlauer Berg und Lichtenberg entlang sehenswerter Skulpturen, Plastiken, Reliefs und Brunnengestaltungen. Der Fokus liegt auf der Bildhauerkunst der DDR der 1980er-Jahre.

Man kann sagen, dass Künstler:innen in diesem Jahrzehnt mehr Gestaltungsspielraum besaßen, als noch in den Jahrzehnten zuvor. Gründe dafür lagen in der weniger strengen DDR-Kulturpolitik. Die Themen der Bildnisse wurden – abgesehen von einigen Ausnahmen – unpolitischer. Manche subversive Künstler:innen haben ihre gesellschaftskritischen Botschaften geschickt in Eigeninterpretationen und Zitaten der Alten Meister und Literaten verschlüsselt. Andere abstrahierten ihre Kunstwerke und distanzierten sich somit vom Realismus und Naturalismus, was noch wenige Jahrzehnte zuvor von der politischen Führung der DDR nicht nur untersagt, sondern auch öffentlich verurteilt wurde.

Um die Entwicklung der Kunst im öffentlichen Raum der 1980er-Jahre besser zu verstehen, werden in diese Tour auch ältere Werke und der Nachwendezeit einbezogen. Den zeitlichen Abschluss bildet ein Kunstwerk, welches in der DDR unrealisierbar gewesen wäre und zugleich an Aktualität nichts verloren hat.

Station 1: Liegendes Paar, Künstlerin: Sabina Grzimek (*1942)

Standort: Kastanienallee 7–9, Prater Garten, Künstlerin: Sabina Grzimek (*1942), Datierung: 1981, Material: Bronze

Inmitten des „Prater Garten“, dem ältestenBiergarten Berlins, befindet sich die Bronzeplastik "Liegendes Paar" von Sabina Grzimek. Das Paar scheint über dem Boden zu schweben und fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Die naturnahe Darstellung des Paares ist leicht abstrahiert, was an der Ausarbeitung einzelner Gliedmaßen wie Armen oder Füßen deutlich wird. Noch auffälliger ist die für Grzimek typische, modellierte Oberfläche der Plastik. Eine mögliche innere Bewegtheit wird somit sichtbar nach außen getragen. Der Mann schaut direkt auf einen Brunnen, der sich neben dem Paar befindet. Auf einem ovalen, säulenartigen Fuß ruht eine Brunnenschale. Fuß und Kuppa – die obere Schale eines Trink- oder Taufgefäßes – erinnern an einen Kelch oder ein Weinglas. Wenn man die Position der Frau und die Haltung der Hände betrachtet, könnte hierin das ungeborene Leben des Liebespaares angedeutet sein und das heraussprudelnde Wasser als Quell des Lebens verstanden werden.

In der thematischen Zuwendung zum Menschen zeigt sich Grzimeks humanistisches Menschenbild. In der naturalistischen Gestaltungsweise spiegelt sich ihr Studium bei bedeutenden Vertretern der sozialistisch-realistischen Plastik in der DDR wider: 1962– 1967 das Studium an der Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee bei Heinrich Drake und Ludwig Engelhardt sowie 1969–1972 als Meisterschülerin bei Fritz Cremer an der Akademie der Künste der DDR.

Station 2: Adam und Eva, Künstler: Rolf Biebl (*1951)

Standort: vor dem Maschinenhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 95–97, Künstler: Rolf Biebl (*1951) Datierung: 1990, Material: Bronze

Der ursprüngliche Titel des Kunstwerkes war anders geplant und soll die Gegensätze von Mann und Frau behandeln. Ihre Blicke sind nach vorn gerichtet. Während sich Eva in ihrer akkuraten, geradlinigen Körperhaltung mit verschränkten Armen nach vorn schiebt, öffnet Adam raumgreifend seine angewinkelten Arme. Ihre Körper haben dünne und überlange Gliedmaßen, als würden sich ihre Körpervolumina langsam auflösen. Von der Seite betrachtet wird ihre dynamische, expressive Körperhaltung noch deutlicher. Die Stand- Schritt-Stellung vollendet den unbedingten Willen des Nach-vorn-Strebens.

Adam und Eva sind typisch für die Bildwerke Biebls seit den 1980er-Jahren. In der Ausdünnung der Formen und Volumina zeigt sich der Widerstreit zwischen naturalistischer Wiedergabe und Verfremdung. In einem Prozess der Vergeistigung strebt der Mensch weg vom Körper und hin zum realen und imaginären Raum. Darin werden Bezüge zu den Bronzen des Schweizer Bildhauers, Malers und Grafikers Alberto Giacometti erkennbar. Biebls Werk weicht vom Naturalismus ab und ist somit keine massenkompatible Kunst, wie sie gelehrt und im öffentlichen Leben wahrgenommen werden sollte. Damit widersprach Biebl der Figurenauffassung der DDR-Kulturpolitik. Sein Werk ist ein Abbild experimenteller Möglichkeiten einiger Künstler*innen, wie es erst Ende der 1980er-Jahre möglich war.

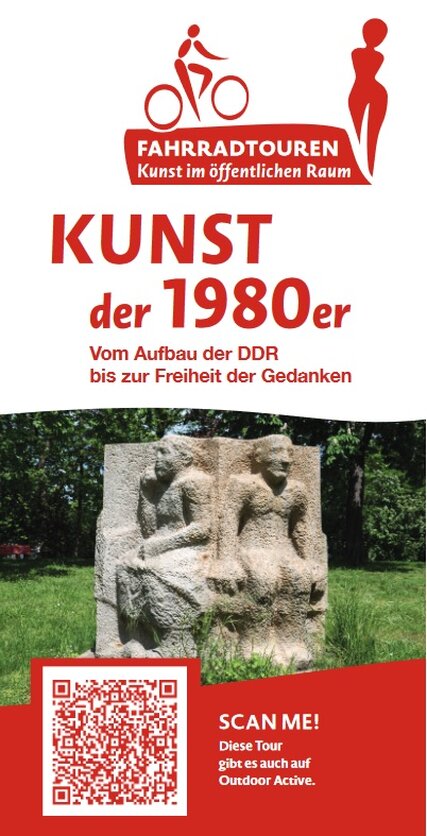

Station 3: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Künstler: Heinz Worner (1910–2008)

Standort: Knaackstraße 53–67, vor der Grundschule am Kollwitzplatz, Künstler: Heinz Worner (1910–2008), Datierung: 1981, Material: Sandstein

In der DDR wurden seit den 1950er-Jahren Denkmäler für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft errichtet. Die Gedenkstele Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung vor der ehemaligen Oberschule „Siegmund Sredzki“ wirkt in ihrer Gestaltung und Platzierung zurückhaltender. Die gedrungene, zylindrische Grundform ist exemplarisch für die Bildhauerkunst ab den 1970er-Jahren. Die damaligen Schüler sollten nebenbei, aber tagtäglich mit einer für die DDR-Kulturpolitik typischen Geschichtsvermittlung konfrontiert werden. Die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung beginnt mit der „Bürgerlichen Revolution“ von 1848, mit den Reliefporträts von Karl Marx und Friedrich Engels sowie Szenen von Barrikadenkämpfen und einer Trauerszene. Es folgen die Darstellung der Novemberrevolution von 1918 mit Porträts von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg und der Sieg über den Nationalsozialismus 1945. Ernst Knaack und Siegmund Sredzki vollenden das Bildprogramm der zu Ehrenden. Beide waren antifaschistische Widerstandskämpfer. Zu ihren Füßen zeigt sich das nach 1949 neu geschaffene Ideal einer friedlichen Welt.

Station 4: Ernst Thälmann Denkmal, Künstler: Lew Kerbel (1917-2003)

Standort: Ernst Thälmann Park, Künstler: Lew Kerbel (1917-2003), Datierung: 1986, Material: Bronze.

Der Schöpfer des monumentalen Denkmals, Lew Kerbel (1917–2003), gehörte zu den höchstdekorierten Künstlern der Sowjetunion. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beauftragte ihn die Rote Armee mit Arbeiten, die an den opferreichen Weg der 1. Weißrussischen Front zur Befreiung Berlins Anfang 1945 erinnern. Ernst Thälmann (1886-1944), dem hier gedacht wird, stammte aus Hamburg, war ursprünglich Hafen- und Transportarbeiter und wurde 1925 Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) sowie der Wehrorganisation Roter Frontkämpferbund (RFB). Deren Mitglieder grüßten sich mit der in der Skulptur verewigten erhobenen geballten Faust und mit der Parole „Rot Front“. Nach dem Verbot der KPD im Jahr 1933 wurde der Reichstagsabgeordnete elf Jahre lang inhaftiert und 1944 im KZ Buchenwald ermordet. Das 50 Tonnen schwere Denkmal, auf einem Sockel aus ukrainischem Granit errichtet, hatte die SED-Parteiführung aus Anlass von Thälmanns hundertstem Geburtstag in Auftrag gegeben. Für die Skulptur wurde soviel Bronze benötigt, wie die DDR in einem Jahr produzierte. Seit 1995 steht die von Lew Kerbel geschaffene Skulptur unter Denkmalschutz.

Das Bezirksamt Pankow hat 2019 einen Wettbewerb zur "künstlerischen Kommentierung" des Ernst-Thälmann-Denkmals ausgeschrieben mit dem Thema „kritische Aus¬einander¬setzung mit Ge¬schichte und Gegen¬wart des Ernst-Thälmann-Denkmals“. Die Realisierung des Beitrags VOM SOCKEL DENKEN durch die Künstlerin Betina Kuntzsch wurde im November 2021 abgeschlossen und an die Öffentlichkeit übergeben. Der Ort soll damit zum Verweil- und Denk-Ort werden. Sockel laden zum Bleiben, Filme thematisieren die Geschichte des Quartiers. Mehr zur Künstlerin und zum Werk gibt es unter: https://www.element-video.de

Station 5: Knieende Dame mit Schale (Nackte vom Ostseeplatz), Künstlerin: Anna Franziska Schwarzbach (*1949)

Standort: Mittelpromenade Ostseeplatz, Künstlerin: Anna Franziska Schwarzbach (*1949), Datierung: 1990, Material: Bronze

Sogleich fällt die grazile Haltung der Aktplastik auf. Mit scheinbarer Leichtigkeit hockt die junge Frau auf den Fersen und hält kunstvoll ihr Gleichgewicht. Von der Mittelachse ausgehend ergeben die Volumina und dertektonische Aufbau der Plastik ein interessantes Wechselspiel. Mit der rechten Hand balanciert die Frau eine schalenartige Platte mit Gestänge auf dem Kopf. In dieser Position öffnet sie sich dem Betrachter gegenüber. Doch wendet sie sich leicht zur Seite und scheint zudem in sich gekehrt. Eine weitere Charakteristik – und typisch für die Bronzen von Schwarzbach – zeigt sich in der bewegten Oberflächengestaltung. Darin liegt eine Abkehr von geglätteten und somit auch idealisierten Oberflächen, wie sie noch einige Jahrzehnte zuvor in der Bildhauerkunst der DDR üblich waren. Zugleich offenbart sich darin eine innere Bewegtheit der Dargestellten, die nach außen ansonsten Ruhe und Ausgeglichenheit ausstrahlt. Östlich und westlich des Sockels führen zwei Treppen in das Zentrum der Gestaltung, jedoch bildet sich ein Zwischenraum. Die Betrachtenden steigen zur Figur auf, doch reichen sie nicht an sie heran, das Kunstwerk wird unnahbar.

Station 6: Aufbauhelferin, Künstler: Eberhard Bachmann (1924–2008)

Standort: Amalienstraße 26, Weissensee, Künstler: Eberhard Bachmann (1924–2008), Datierung: 1965/1968 aufgestellt, Material: Bronze.

Auf einer kleinen Grünfläche am Weißenseer See steht die Bronzeplastik Aufbauhelferin. Zwar zielt diese Darstellung auf das Thema Aufbau, welches in seiner realistischen Darstellungsweise vor allem für die Aufbaujahre der jungen DDR typisch war, doch zeigt diese Ausführung eine Aufbauhelferin, die ihr Werk bereits getan hat. Selbstbewusst blickt sie nach vorn und scheint bereits zur nächsten Aufgabe übergehen zu wollen. Die Bronzeplastik kann somit als Resümee einer ersten Entwicklungsetappe der DDR verstanden werden.

Die Aufbauhelferin fällt durch ihre überlebensgroße und stämmige Gestalt auf. Die kräftigen nackten Füße verleihen der Figur Bodenständigkeit. Zusammen mit dem Kopftuch bildet das Kleid eine einfache und zweckgebundene Arbeitstracht. Die griffigen Hände demonstrieren die einer tatkräftig arbeitenden Frau. Trotz der dynamischen Körperhaltung, verharrt die Aufbauhelferin ohne einen Fuß vom Boden zu heben und Bachmann ist es gelungen das Typische des gewählten Themas spannungsvoll hervorzubringen. Darin spiegelt sich Bachmanns Studium der Bildhauerei an der Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst in Berlin-Weißensee bei Heinrich Drake wieder. Der Künstler ehrt gleichzeitig die Helfer der ersten Stunde.

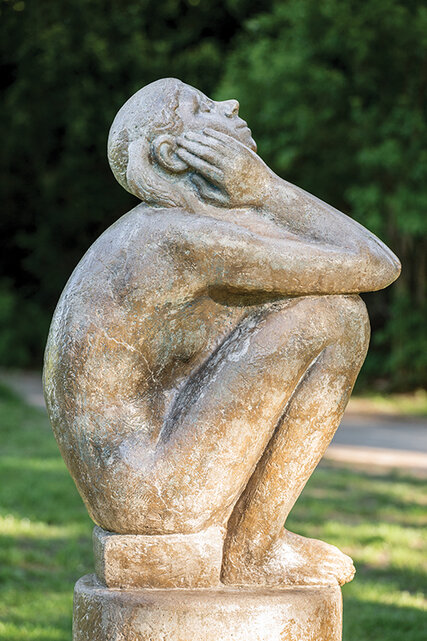

Station 7: Hockende, Künstler: Eberhard Bachmann (1924–2008)

Standort: Oberseepark, Künstler: Eberhard Bachmann (1924–2008), Waldowstraße/ Oberseestraße, Datierung: 1983/1985, Material: Kunststein.

Die junge Frau hockt mit angezogenen Beinen auf einer ovalen Säule. Das Gesicht ist der Sonne zugewandt und die Augen geschlossen. Völlig in sich gekehrt scheint sie den Moment sichtlich zu genießen. Die Figur wird verständlicherweise auch „die Sonnenanbeterin“ genannt. Interessant ist es, das Formenspiel der Plastik zu ergründen. Die geschlossene, in sich ruhende Form des Körpers erinnert an ein Oval. Der große, konvexe Bogen des Rückens steht hierbei im spannungsvollen Kontrast zu den anschließenden Armen und Beinen in Form von Dreiecken. Bachmann thematisiert mit der Hockenden das Thema Freizeit und Naturverbundenheit, welches zum Aufstellort passend gewählt ist. Andererseits zeigt sich darin auch der bildhauerische Umgang mit den Gegensätzen von Ruhe und Spannung sowie mit den geometrischen Formen Dreieck und Oval. Die Eiform kann als Symbol für den Ursprung des Lebens interpretiert werden. Bachmann war ab 1961 Dozent für Plastik an der Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst in Berlin-Weißensee tätig. Schüler von Bachmann berichteten von einer sehr konstruktiv geprägten Lehre, dem Studium des Gegensatzes von Rundem und Gewölbtem, von Konvexem zum Konkaven, diese sind auch in der Plastik wiedererkennbar.

Station 8: Die Gedanken sind frei, Künstler: Gösta Gablick (*1966)

Standort: Große-Leege-Str. 21, Grünfläche, Künstler: Gösta Gablick (*1966), Datierung: 1996, Material: Schmiedeeisen und Edelstahl.

Mit „Die Gedanken sind frei (...)“ beginnt eines der bekanntesten deutschen Volkslieder. Es wurde besonders in Zeiten politischer Unterdrückung Ausdruck für die Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit. Damit hielt es auch Einzug in die Gedankenwelt jener Künstler*innen, die dem DDR-Regime besonders kritisch gegenüberstanden.

Die vernieteten, teils abgeflachten und miteinander verbundenen Rundeisen bilden einscheinbar wirres Miteinander. Bei längeremHinsehen glaubt man eine Bewegung zu erkennen. Das verkettete Gebilde stellt einen abstrahierten Porträtkopf mit Hals, einem Auge, Nase, geöffnetem Mund und markanter Kinnpartie dar. Im von der Struktur umhüllten Raum befindet sich ein Windrad aus Edelstahl. Die Schaufeln enthalten eingearbeitete Zeichen und die entscheidenden vier Worte. Gablick transferierte das alte Volkslied in die 1990er-Jahre des 20. Jh. Die Freiheit des Individuums zeigt sich demnach auch in einer frei wählbaren Sexualität. Damit greift Gablick einem zentralen Paradigma zwischenmenschlicher Beziehungen im 21. Jh. vor. Die Stahlplastik befindet sich nahe der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, ein Ort, der für politische Verfolgung in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR steht.

Station 9: David und Goliath, Künstler: Rolf Biebl (*1951) , Clemens Gröszer (1951–2014)

Standort: Karl-Lade-Straße, Grünfläche südlich des Fennpfuhls, Fennpfuhlpark, Künstler: Rolf Biebl (*1951) , Clemens Gröszer (1951–2014), Datierung: 1987, Material: Sandstein.

David und Goliath ist eine bekannte Erzählung aus dem Alten Testament, welche zum gängigen Thema in der Kunstgeschichte avancierte. Die Geschichte dient Künstler*innen bis heute als Metapher für einen ungleichen Kampf. Auf dem Boden liegt ein überdimensionierter Kopf. Markant treten die charakteristischen Wangen-, Nasen- und Kinnpartien hervor. Goliath liegt in seinen letzten Lebenszügen. Einige Meter entfernt steht David und betrachtet sein Werk. Die Arme hängen seitlich neben dem Körper. In der linken Hand hält er seine Schleuder. Mit der blockhaften Gestaltung, der massiven Fleischigkeit, der Gesichtslosigkeit und den technischen Elementen wirkt die Skulptur wie Maschine und Mensch zugleich. Während aus dem Kopf des liegenden Goliath das Leben sichtbar entweicht, steht David mit zunehmender Kraft selbstsicher auf beiden Beinen.

1987 fand das 2. Internationale Berliner Bildhauersymposium im Schlosspark Buch unter dem Motto „Poesie der Großstadt“ statt. Die Gemeinschaftsarbeit der Berliner Bildhauer Biebl und Gröszer ist im März 1988 im Fennpfuhlpark aufgestellt worden. Biebl und Gröszer schufen ein Werk mit biblischem Bezug und es bleibt vorerst die Frage offen, für was diese Metapher stehen könnte. Vor allem ist es wohl ein Zeichen von mehr Kunstfreiheit zu jener Zeit, bei der jüngere Künstler:innen Themen freier interpretieren und umsetzen konnten als noch ein Jahrzehnt zuvor.

Station 10: Erben der Spartakuskämpfer, Künstlerin: Emerita Pansowová (*1946)

Standort: Rathauspark Lichtenberg, Künstlerin: Emerita Pansowová (*1946), Datierung: 1987, Material: Sandstein.

Die ebenerdige Aufstellung der Skulpturengruppe schafft Nähe zum Betrachter. Die unterschiedlichen Positionen der Skulpturen sind typische Darstellungsformen in der Bildhauerei zum Studium der menschlichen Physiognomie. Darüber hinaus symbolisiert die Figurengruppe die drei Phasen im Leben eines Menschen: Kindheit, Jugend und Alter. Rechts außen sitzt ein Knabe mit vorgestreckten Beinen am Boden. Sein Blick geht in die Ferne, er erkundet neugierig und unbefangen die Umgebung. Links außen steht ein lebensgroßer Frauenakt. Die Pose zusammen mit dem leicht gesenkten Blick ergibt eine konzentrierte Haltung eines nicht mehr ganz so unbefangenen, aber noch jungen Menschen. Zwischen Frauenfigur und Knabe steht eine stilisierte Sitzbank mit einem älteren Paar. Mann und Frau schauen aufmerksam und gelassen in die Gegend und strahlen die ihrem Alter entsprechende Ruhe aus.

Die Figurengruppe öffnet sich zur gegenüberliegenden „Blutmauer“ von Hans Fussel aus dem Jahr 1978. Diese diente in der DDR als Gedenkstätte für die hier im März 1919 ermordeten sogenannten Spartakuskämpfer. Das Thema war zwar durch die Kulturverwaltung vorgegeben, doch der Gestaltungsspielraum war offen für eine modernere, freiere Interpretation, die charakteristisch für die Kunst der 1980er-Jahre ist und sich von den strengeren Vorgaben in den 1950er-Jahren unterscheidet. Der Titel des Kunstwerkes entspricht trotzdem dem vorgegebenen Kanon der DDR-Bildungspolitik.

Station 11: Keramikbrunnen, Künstler: Rudolf Kaiser (1910–1980)

Standort: Frankfurter Allee 144 / Schulze- Boysen-Straße, Künstler: Rudolf Kaiser (1910–1980), Datierung: 1976/2012, Material: Keramik, Klinker, Kunststein

Der Keramikbrunnen gestaltet einen Ort des modernen Städtebaus der DDR im Stadtbezirk Berlin-Lichtenberg. Zwischen Hochhäusern, Kaufhalle, Schulen und Kindergärten können Anwohner*innen und/oder Flaneure sich auf den bereitstehenden Sitzbänken niederlassen, umrahmt von Bäumen und Grün-flächen. Das fließende Wasser dient ihnen gleichermaßen als belebendes und beruhigendes Element, dessen Frische und Reinheit den Platz bereichert und die Geräusche der Stadt verschluckt. In einer quadratischen Einfassung aus Kunststein und rot-braunen Keramikfliesen befinden sich sechs Fontänen. Beginnend mit der niedrigsten, bauen sie sich in einer kreisförmigen Bewegung bis zur höchsten auf und folgen in dieser Konstellation der Form einer Spirale. Das Original von Rudolf Kaiser aus dem Jahr 1976 bestand aus einer ähnlichen Konstellation, ursprünglich als stilisierter Regenwald gestaltet. Nachdem das Kunstwerk mehrfach beschädigt wurde, ist es im Jahr 2012 umgestaltet und saniert worden. Auch wenn Proportionen und Formen abgeändert wurden, ist Kaisers ursprüngliche Idee mit Fantasie noch nachvollziehbar. In der modernen Gestaltung von Innenstädten der DDR wurden besonders ab den 1960er-Jahren Fußgängerzonen und Stadtplätze mit Skulpturen, Plastiken und modernen Brunnenanlagen rhythmisch gegliedert. Letztere wurden fantasievoll und kunstvoll gestaltet, sodass sie selbst zum Kunstwerk avancierten. Ihr Formenspiel ist somit eine Besonderheit des Gestaltungswillens in der DDR.

Station 12: Bocaccio – Der Frieden, Künstler: Werner Petrich, (1927–2017) undOle Bienkopp – Sommernachtstraum, Künstler: Hanfried Schulz (1922–2005)

Standort: Harnackstraße 10, Künstler: Werner Petrich, (1927–2017) und Hanfried Schulz (1922–2005), Datierung: 1975, Material: Betonträger mit polychromen Mosaikdekor.

Etwas versteckt unter Bäumen befinden sich zwei großformatige Kunstwerke, die mit ihrem reichhaltigen Bildprogramm und ihrer faszinierenden Farbigkeit zu einer Reise in die Theater-, Literatur- und Kunstgeschichte einladen. Auf der linken Seite steht die Mosaikstele Bocaccio – der Frieden von Werner Petrich. Es handelt sich um Szenen des Theaterstücks „Der Frieden“ von Peter Hacks. Protagonist ist der griechische Winzer Trygaios, wie er auf einem Mistkäfer in den Olymp zu Zeus fliegt, um ein Ende des Krieges zu bewirken. Der Plan geht auf und Trygaios wird als Friedensheld gefeiert. Im Zentrum findet die am Ende des Stückes stattfindende Hochzeitsfeier von Trygaios und Opora statt, der Göttin der Ernte und Weinlese. Links sitzt auf dem Ast eines Granatapfelbaumes vermutlich Persephone, die Tochter des Zeus. Die Wurzeln des Baumes reichen in die Unterwelt, wo allerhand Kriegsmaterial vergraben liegt.

Auf der linken Schmalseite des Werkes treffen Peter Hacks und Aristophanes zusammen, bekrönt vom Symbol des Friedens in der DDR: der Taube. Auf der rechten Schmalseite sieht man den Dichter Giovanni Boccaccio. Ein Meisterwerk der Malerei befindet sich auf der Rückseite: die Geburt der Venus von Sandro Botticelli. Botticelli, ein Hauptvertreter der italienischen Frührenaissance, belebte ein Motiv der griechischen Mythologie wieder: Venus, die römische Göttin der Liebe und Schönheit. An Land erwarten sie weltliche Szenen wie das Klosterleben, Liebe zwischen Menschen, die Trunkenheit und die Entdeckung der Welt mithilfe der Seefahrt.

Auf der rechten Seite befindet sich die Stele Ole Bienkopp – Sommernachtstraum von Hanfried Schulz. Die Vorderseite zeigt eine Handlung aus dem Roman von Erwin Strittmatter aus dem Jahr 1963. Der eigensinnige Bauer Ole steht vor einem Pferd und versucht zwischen zwei Gruppen zu vermitteln. Es ist die Zeit von Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR. Dagegen wehrten sich alteingesessene Bauern, wie im rechten Bildteil ersichtlich. Ein Mann tippt mit dem Finger vogelzeigend an seine Stirn. Im linken Bildteil frohlocken die Befürworter mit einem reichhaltigen Ernteangebot. Rechts verweist William Shakespeare auf dessen Komödie Sommernachtstraum.

Werner Petrich und Hanfried Schulz führen in den verschiedenen Darstellungen die Themen Liebe, Komik und Tragik kunstvoll zusammen. Das Leben ist eine Tragödie, die seit der Antike unterschiedlich dargestellt wurde. Was die Originale miteinander verbindet ist auch eine renaissancehafte Lebenslust und scharfe politische Aktualität. Einige DDR-Künstler*innen haben ihre Botschaften in Eigeninterpretationen und Zitaten Alter Meister und Schreiber verschlüsselt. Somit können Dekadenz, Unangepasstheit und Freiheitsgedanken auch auf die Realität in der DDR bezogen werden.

Station 13: Mutter mit Kind, Künstlerin: Sabina Grzimek (*1942)

Standort: Freiaplatz/Rüdigerstraße, Künstlerin: Sabina Grzimek (*1942), Datierung: 1984, Material: Bronze

Bei unserer letzten Station handelt es sich um eine Bronzeplastik, die aufrecht und mit beiden Beinen fest auf ihrem Sockel steht. Die gleichmäßige Gewichtsverteilung erzeugt Ausgeglichenheit und verleiht der Figur eine statische Mitte. Der linke Arm der Mutter ist nach vorn abgewinkelt und leitet den Blick zum Kopf des Kindes. Die rechte Hand der Mutter trägt das Kind und führt den Blick über den abgewinkelten Arm zurück zu ihrer Schulter. Daraus ergibt sich eine Interaktion zwischen Mutter und Kind, die deren innige Beziehung verdeutlicht. Die Oberfläche ist lebendig modelliert, was besonders am Kopf der Mutter deutlich wird. Ebenso ist der Körperbau der Mutter auf natürliche Art und Weise gestaltet. Darin spiegelt sich nicht nur Grzimeks Auseinandersetzung mit dem humanistischen Menschenbild, sondern auch ihr Bildhauerstudium bei bedeutenden Vertretern der realistischen Plastik in der DDR wider. Die Bronzeplastik ist der Widerstandskämpferin Liselotte Herrmann (1909–1938) gewidmet. Grzimek griff das in der DDR weit verbreitete Thema der kommunistischen Widerstandskämpfer und der menschlichen Existenz auf. Sie suchte zwar eine Bewahrung der figürlichen Darstellungsweise, distanziert sich aber vom in der DDR kulturpolitisch erwünschten, realistischen Kanon.