Filmgeschichte

Für die meisten gilt Paris als die Geburtsstätte des Films. Doch zeitgleich zu den Franzosen bereitet man auch im ehemaligen Berliner Arbeiterbezirk Prenzlauer Berg den Weg für die Entstehung des modernen Kinos. 1892 macht der Fotograf Max Skladanowsky mit dem Kurbelkasten erste bewegliche Aufnahmen von seinem Bruder Emil auf dem Dach des Hauses in der Schönhauser Allee 146/Ecke Kastanienallee. Neugierige Fußgänger finden heute an dieser historischen Stelle einen Filmstreifen aus Pflastersteinen mit dem Namen der Berliner Filmpioniere. Schon 1895 veranstalten die Gebrüder Skladanowsky mit dem Bioskop die weltweit erste 15-minütige Filmvorführung vor zahlendem Publikum im Varieté Wintergarten.

Das damals noch arme Viertel war ein Experimentierort für Filmaufnahmen und erfuhr im Laufe eines Jahrhunderts einen sozialen und architektonischen Wandel, der in Filmen neben den eigentlichen Sujets festgehalten wird. Bei den Filmemachern gilt der Stadtteil als die authentischste Kulisse um dem Publikum das Berliner Leben näher zu bringen. Die vom Krieg relativ verschonten Altbauten, abblätternde Fassaden und versteckte Hinterhöfe besaßen Persönlichkeit und waren vor allem für die DEFA-Regisseure ein kontrastreiches Gegenstück zu den charakterlosen Plattenbauten der DDR. Die Lebensformen der hier wohnenden Filmhelden geben über Generationen den Eindruck, sehr typisch für die Verhältnisse der Jugend in der Metropole ihrer Zeit zu sein.

Aufwendigere Produktionen konnten im größeren Lixie-Film-Atelier im Stadtteil Weißensee in der Franz-Josef-Straße 9-12 realisiert werden. Mit dem 1919 gedrehten Stummfilmklassiker „Das Cabinet des Dr. Caligari“ von Robert Wiene wurzelt hier das in den 20er-Jahren aufblühende Genre des expressionistischen Films. Heute erinnert der Caligari-Platz an die Bedeutung des historischen Ortes.

Als exemplarische Eckpfeiler der Pankower Filmgeschichte lassen sich drei herausragende Werke bezeichnen, die im Abstand von etwa 25 Jahren gedreht wurden und die Veränderungen der Ost-Berliner Schauplätze dokumentieren: „Berlin – Ecke Schönhauser“ (1957), „Solo Sunny“ (1980) und „Sommer vorm Balkon“ (2006).

TIPP: Prenzlauerberginale, das Filmfestival für Stadtgeschichte und Kultur

Die jährlich stattfindende Prenzlauerberginale gibt dem Kiez einen Platz auf der großen Leinwand. In verschiedenen Kategorien befasst sich das Filmfestival mit dem beliebten Stadtteil, dessen Bild sich im Laufe der Jahre drastisch gewandelt hat. Die Prenzlauerberginale ist ein Stadtteil-Filmfest mit seltenen Spielfilmen, Dokus, DEFA Archivbildern, Berichten und Musik.

Mehr dazu unter: www.prenzlauerberginale.berlin

KLAPPE: FILMGESCHICHTEN IN UND AUS PANKOW – Thementouren

"location: PANKOW" – Der Bezirk Pankow im zeitgenössischen Film und Fernsehen von 1990 bis heute

Kommen Sie mit auf eine filmische Reise durch Pankow. Besuchen Sie die Schauplätze und Drehorte bekannter deutscher und internationaler Kinofilme und Serienhits von 1990 bis heute.

Der bevölkerungsreichste Bezirk von Berlin ist nicht nur die Heimat von über 400.000 Menschen,sondern auch ein beliebter Drehort für Filmschaffende. Denn wo so viele Menschen leben und arbeiten, lassen sich auch spannende Motive für ganz unterschiedliche Geschichten finden.

Die Tour "location: PANKOW" führt zu den Drehorten von über 20 Filmen und Serien, die nach der Wende im heutigen Bezirk Pankow entstanden sind. Ob Arthouse-Film oder Blockbuster, kleiner deutscher Independentstreifen oder große internationale Produktion: In Pankow haben sie alle gedreht. Wer herausfindenden möchte, wo genau Wim Wenders den Musiker Lou Reed für ein eigens inszeniertes Konzert auftreten ließ, in welchem Hollywoodstreifen eine wilde Verfolgungsjagd zwischen Plattenbauten zu sehen ist, wo in Babylon Berlin wild getanzt wird und Karoline Herfurth "SMS für Dich" verschickt, sollte mit auf Entdeckungsreise gehen. Über die Drehorte lassen sich die Filme und Pankow mit neuen Augen erleben.

Tourenüberblick

Start: Helmholtzplatz

(Raumerstraße / Ecke Dunckerstraße

auf der Grünflächenseite)

Ziel: Jüdischer Friedhof Weißensee

Länge: ca. 18 Kilometer (Radtour)

Dauer: ca. 1,5 Stunden (Fahrtzeit ohne Pausen)

Orte der Thementour

1. Wohnhaus am Helmholtzplatz

Raumerstraße 15 / Ecke Dunckerstraße, 10437 Berlin

Film: Sommer vorm Balkon, D 2005

Regie: Andreas Dresen

Darsteller: Nadja Uhl, Inka Friedrich, Andreas Schmidt

Die Freundinnen Katrin (Friedrich) und Nike (Uhl), beide jenseits der Dreißig, wohnen im selben alten Mietshaus in Prenzlauer Berg in Berlin und verbringen oft zusammen die Abende auf Nikes Balkon. Der titelgebende Balkon befindet sich genau an der Eckseite im vierten Stock des Hauses. Dort trinken die beiden Frauen Wein und schauen in den freien Nachthimmel, von dort beobachten sie die gegenüberliegende Apotheke, wenn sie dem Apotheker einen Telefonstreich spielen. Hier sitzt Nike auch mit ihrem Lover Ronald bei einem ernsten Gespräch, nach diesem Nike ihn dann aus Rache auf dem Balkon aussperrt. In der letzten Einstellung sieht man, wie die Fassade des Hauses mit einem Baugerüst eingerüstet ist. Die Apotheke gegenüber gibt es heute immer noch.

2. Lokal Schönhauser Allee

Schönhauser Allee 146 a, 10435 Berlin

Film: Oh Boy, D 2012

Regie: Jan Ole Gerster

Darsteller: Tom Schilling

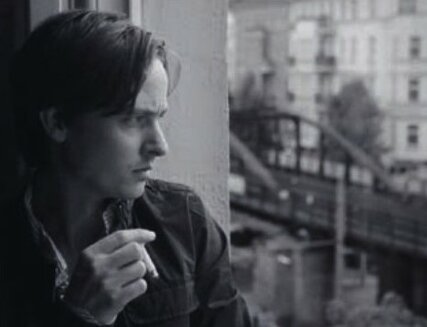

Der Endzwanziger Niko (Schilling) hat sein Jurastudium abgebrochen und lebt seitdem in den Tag hinein. Der Film, der an einem einzigen Tag spielt, verzichtet weitgehend auf eine Erzählhandlung und zeigt in episodenhaften Szenen, wie Niko vor der Kulisse Berlins ziellos durch die Stadt treibt und dabei mit teils komischen, teils tragischen Situationen konfrontiert wird. Während des gesamten Films versucht Niko, einen Kaffee zu bekommen (englischer Titel "A Coffee in Berlin"). Erst ganz am Ende des Films, nach 24 aufreibenden Stunden in Nikos Leben, bekommt er seinen Kaffee. Und blickt dabei erschöpft auf die vorbeiratternde U-Bahn. Die Wohnung von Niko ist im selben Haus wie das vietnamesische Restaurant. Von seinem Fenster kann er den Currywurststand von Konnopke sehen. In der Wohnung, die diesen Blick bietet, wohnte damals der Regisseur Jan Ole Gerster.

3. Lokal Kastanienallee/Ecke Oderberger Straße

Kastanienallee 16, 10435 Berlin

Serie: Homeland, (Staffel 5, 12 Folgen), USA/D 2015

Idee: Howard Gordon

Darsteller: Claire Danes, Mandy Patinkin, Rupert Friend, Miranda Otto, Nina Hoss

Homeland ist eine US-amerikanische Fernsehserie. Der Serientitel spielt auf das Department of Homeland Security an. Protagonistin der Serie ist die Geheimagentin Carrie Mathison, die anfangs für den Auslandsgeheimdienst CIA tätig ist und sich in weltweiten Missionen für die Abwehr von Terrorismus einsetzt. Die fünfte Staffel wurde komplett in Berlin und Umgebung gedreht. Homeland war die erste Serie in der Geschichte des US-Fernsehens, für die eine ganze Staffel in Deutschland gedreht wurde. In Folge 9 treffen sich die Berliner CIA-Chefin (und russische Agentin) Allison Carr (Miranda Otto) und die deutsche BND-Agentin Astrid (Hoss) konspirativ draußen in einem Café, damals das Café Godot. Heute befindet sich dort eine Filiale der Restaurants Hako Ramen.

4. Wohnhaus Oderberger Straße

Oderberger Straße 43, 10435 Berlin

Film: Die fetten Jahre sind vorbei, D/A 2004

Regie: Hans Weingartner

Darsteller: Daniel Brühl, Stipe Erceg, Julia Jentsch, Burghart Klaußner

Jan (Brühl), Peter (Erceg) und Jule (Jentsch) sind Mitte 20 und leben in Berlin. Die beiden jungen Männer, seit Kurzem in einer Zweier-WG, haben eine Guerillataktik entwickelt, mit der sie die reichen "Bonzen" verunsichern wollen. Sie brechen in Villen der Berliner Oberschicht ein, verrücken Möbel und hinterlassen Nachrichten wie "Die fetten Jahre sind vorbei" oder "Sie haben zuviel Geld". Die Reichen sollen in ihren privaten Hochsicherheitszonen gestört und zum Nachdenken über ihren Luxus angeregt werden. In dem Haus ist die WG von Jan und Peter. Es ist die Wohnung im zweiten Stock mit dem langen Balkon. Als erste deutschsprachige Produktion seit 1993 nahm der Film beim Filmfestival in Cannes am Wettbewerb um die Goldene Palme teil und wurde vom Publikum gefeiert.

5. Mauerpark

Bernauer Straße, 13355 Berlin

Film: Drei, D 2010

Regie: Tom Tykwer

Darsteller: Sophie Rois, Sebastian Schipper, Devid Striesow

Die Kulturmoderatorin Hanna (Rois) und der Kunsttechniker Simon (Schipper) sind seit 20 Jahren ein Paar. In einer für Simon schwierigen Lebensphase lernt Hanna bei einer Konferenz Adam (Striesow) kennen und beginnt eine Affäre mit ihm. Adam lernt kurz darauf Simon kennen, ohne zu wissen wer er ist, und beginnt auch eine Affäre mit ihm. Der Film wurde hauptsächlich in Berlin gedreht. Vor dem Amphitheater im Mauerpark berichtet Hanna über eine Kunstperformance, bei der unter dem Mauerpark nach Öl gebohrt wird. Dabei trifft sie zufällig Adam wieder, der auf der Wiese vor dem Theater Fußball spielt.

6. Wohnhaus neben Schönfließer Brücke

Kopenhagener Straße 16 / Ecke Sonnenburger Straße, 10437 Berlin

Film: SMS für Dich, D 2016

Regie: Karoline Herfurth

Darsteller: Karoline Herfurth, Friedrich Mücke, Nora Tschirner, Frederik Lau

Die Kinderbuchillustratorin Clara (Herfurth) hat bei einem tödlichen Verkehrsunfall ihren Verlobten Ben verloren. Auch zwei Jahre nach seinem Tod ist ihre Kreativität noch völlig blockiert. Von ihren Freunden angetrieben, entscheidet sie sich, ihrem isolierten Dasein auf dem elterlichen Hof in der brandenburgischen Provinz den Rücken zu kehren und durch einen Umzug zurück nach Berlin den Neuanfang zu wagen. Anders als in der Romanvorlage spielt der Film in Berlin. Gefilmt wurde unter anderem an Orten, mit denen die gebürtige Berlinerin Herfurth nach eigenen Angaben viel verbinde und „das bunte Berlin“ zeigen. In das Haus zieht Clara ein, als sie zu Beginn des Films von Brandenburg zurück nach Berlin zieht.

Film: Das Leben ist eine Baustelle, D 1997

Regie: Wolfgang Becker

Darsteller: Jürgen Vogel, Christiane Paul, Martina Gedeck

Jan (Vogel) lebt in Berlin. Eines Tages verliert er seine Arbeitsstelle in der Fleischfabrik. Zudem eröffnet ihm seine Ex-Freundin, dass sie HIV-positiv ist und ihn vielleicht angesteckt hat. Da lernt er die Musikerin und Lebenskünstlerin Vera (Paul) kennen, als er zufällig in eine Straßenschlacht gerät und sie gegen zwei Zivilpolizisten verteidigt. In dem Haus wohnt Jans Schwester (Gedeck) mit ihrer kleinen Tochter Jenni. Im Film ist vor dem Haus neben der Brücke ein Imbisswagen aufgestellt. Dort kauft Jan seiner Nichte Jenni Pommes, nachdem diese von Nachbarsjungen geärgert wurde. Die Brachfläche gegenüber vom Imbiss, wo die Nichte geärgert wird, ist immer noch nicht richtig bebaut. Da befindet sich heute die provisorische Pizzeria Die Hütte.

7. Mauerradweg

Isländische Straße / Ecke Norwegerstraße; Dolomitenstraße 33, Maximilianstraße

(S-Bahn-Unterführung), Kleingartenanlage Famos, 13187 Berlin

Film: The Invisible Frame, D 2009

Regie: Cynthia Beatt

Darsteller: Tilda Swinton

Der Berliner Mauerweg ist etwa 160 Kilometer lang und folgt weitgehend dem früheren Verlauf der Berliner Mauer um Westberlin. Die Schauspielerin Tilda Swinton fährt in dieser Dokumentation als Touristin den Weg der ehemaligen Mauer durch und um Berlin mit dem Fahrrad ab. Sie startet ihre Tour am Brandenburger Tor und fährt von da entgegengesetzt des Uhrzeigersinns. 1988 schickte die in Berlin lebende britische Filmemacherin Cynthia Beatt die Schauspielerin Tilda Swinton auf eine Radtour durch Westberlin, entlang der Berliner Mauer ("Cycling the Frame"). Gut 20 Jahre später ließ sich Tilda Swinton erneut überreden, den Weg noch einmal zu fahren und nun auch die Ostseite entlang der ehemaligen Mauer zu erkunden.

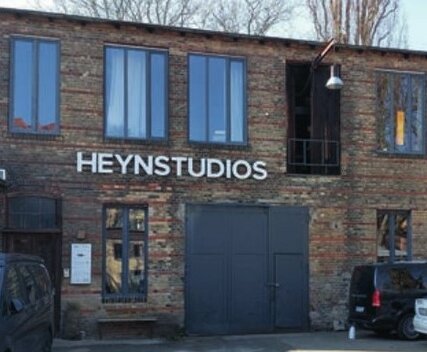

8. Heynstudios

Heynstraße 15, 13187 Berlin

Fritz Heyn war Fabrikbesitzer und einige Jahre stellvertretender Gemeindevorsteher in Pankow. Seine Produktionsstätte für Stuhlrohre (Peddigrohre) befand sich daneben, in der Florastraße 20-22. Die erste Etage des Wohnhauses der Familie Heyn ist heute das Museum Pankow (Standort Heynstraße). Seit 1974 können die Räumlichkeiten besichtigt werden. Das Fabrikgelände in der Heynstraße 10-15 wurde als Heynhöfe bekannt. Heute finden sich hier die Heynstudios, Designer, Marketingfachleute, Künstler, Handwerker und seit November 2015 auch ein "Bar-Café", das den Namen von Fritz Heyn trägt. Die Heynhöfe sind heute auch als Studio für Filmproduktionen zu mieten.

Serie: Der Greif, D 2023, (1 Staffel)

Regie: Sebastian Marka, Max Zähle

Darsteller: Jeremias Meyer, Lea Drinda, Zoran Pingel, Theo Trebs

Die fiktive Kleinstadt Krefelden im Jahr 1994: Der 16-jährige Mark (Meyer) betreibt neben der Schule zusammen mit seinem großen Bruder Thomas (Trebs) und seinem Freund Memo (Pingel) einen Plattenladen. Als das neue Mädchen Becky (Drinda) in die Stadt zieht, kommen Mark und sie sich bald näher. Eines Tages führt Thomas seinen kleinen Bruder in eine alte Familientradition ein: Mark soll seinen Namen in die Familienchronik eintragen. Es beschreibt eine fantastische Welt, in der ein grausames Wesen, der Greif, seine Schreckensherrschaft ausübt und die laut Thomas wirklich existiert. Die Serie basiert auf dem Fantasy-Roman Der Greif von Wolfgang und Heike Hohlbein aus dem Jahr 1989. Die Serie (6 Folgen) wurde im Auftrag von Amazon Prime realisiert und im Mai 2023 veröffentlicht.

Der Plattenladen Orakel von LP der Brüder ist im Innenhof der Heynhöfe. Das Studio wurde darüber hinaus in ein Büro umgewandelt.

9. Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

Görschstraße 42/44, 13187 Berlin

1910 erbaut, war der Schulkomplex damals der größte in Groß-Berlin und galt als eines der schönsten Bauwerke nicht nur Pankows, sondern der ganzen Umgebung. Die Fassade des bis zu einer Höhe von vier Stockwerken reichenden Baus ist im Stil der Spätrenaissance gehalten. Die Schule wurde mehrmals umbenannt, seit 1950 heißt sie Carl-von-Ossietzky-Oberschule.

Film: Was nützt die Liebe in Gedanken, D 2004

Regie: Achim von Borries

Darsteller Daniel Brühl, August Diehl, Anna Maria Mühe, Jana Pallaske

Paul Krantz (Brühl), der junge, aus einer Arbeiterfamilie stammende Poet, und Günther Scheller (Diehl), der wilde und sehnsuchtsvolle Sohn einer zum gehobenen Bürgertum gehörenden Familie, verbringen ein rauschendes Fest im Sommerhaus der Schellers. Die so genannte "Steglitzer Schülertragödie" ereignete sich im Jahr 1927. Günther Scheller und Paul Krantz hatten einen "Selbstmörderclub" gegründet und sich selbst auferlegt, dann aus dem Leben zu scheiden, wenn sie keine Liebe mehr empfänden. Günther Scheller hatte demnach am 28. Juni 1927 zuerst seinen Geliebten Hans Stephan und danach sich selbst getötet. Der spektakuläre Prozess fand auch im europäischen Ausland, in den USA und in Japan Interesse. Während des Prozesses wurden Günthers Schwester Hilde Scheller und Paul Krantz als Exempel einer moralisch zerrütteten Jugend dargestellt, die ausschweifend und übermäßig früh sexuell aktiv sei. Paul Krantz wurde wegen Mordes und Anstiftung zum Mord angeklagt, jedoch letztendlich in allen relevanten Punkten freigesprochen. In der Eröffnungssequenz ist die Fassade des Gymnasiums zu sehen, um so den schulischen Handlungsort der Geschichte zu setzen.

Film: Sonnenallee, D 1999

Regie: Leander Haußmann

Darsteller Alexander Scheer, Alexander Beyer, Teresa Weißbach, Robert Stadlober

Erzählt wird die Geschichte von Michael Ehrenreich (Scheer) und seinem besten Freund Mario (Beyer) in Ost-Berlin 1973. Beide wohnen am kürzeren Ende der Sonnenallee, besuchen die EOS (Erweiterte Oberschule) Wilhelm Pieck und stehen, wie die anderen Jungs aus der Clique, kurz vor dem Abitur. Neben der Frage, ob man sich um des Studiums willen für drei Jahre bei der NVA verpflichten soll, spielen die größtenteils verbotene West-Pop- und Rockmusik der 1970er Jahre, und natürlich die erste Liebe bzw. Mädchen für sie eine große Rolle.

Die Aula des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums wird im Film zur Aula der "EOS Wilhelm Pieck". Hier finndet eine FDJ-Veranstaltung statt. Auf der hält auch Michas Schwarm Miriam (Weißbach) eine "linientreue" Rede. Die Aula ist heute renoviert. Im Vergleich mit den Filmbildern ist sie aber immer noch gut zu identifizieren.

10. Wohnhaus mit Café Jasmino

Berliner Straße 114, 13189 Berlin

Film: Lola rennt, D 1998

Regie: Tom Tykwer

Darsteller: Franka Potente, Moritz Bleibtreu

Die rothaarige Lola (Potente) und der blondierte Manni (Bleibtreu) sind ein Paar. Manni, der als Kurier für einen Hehler arbeitet, ruft sie aus einer Telefonzelle an. Er hat eine Plastiktüte mit 100.000 Mark versehentlich in der U-Bahn liegen gelassen. Lola beschwört ihn, noch bis 12.00 Uhr auf sie zu warten, ihr werde ein Ausweg einfallen. Nach diesem Intro erzählt der Film drei verschiedene Varianten, was genau in diesen 20 Minuten passiert. In der Anfangssequenz des Films erklärt Lola, warum sie zu spät zum Treffpunkt mit Manni gekommen ist: Sie wollte nur kurz Zigaretten kaufen und vor dem Laden wird ihr Roller geklaut. Dieser Laden ist heute das Café Jasmino.

11. Innenhof beim Spielplatz Binzstraße

Arnold-Zweig-Straße / Ecke Neumannstraße, 13189 Berlin

Film: Wer ist Hanna? (OT: Hanna), USA/D/UK 2011

Regie: Joe Wright

Darsteller: Saoirse Ronan, Cate Blanchett, Eric Bana

Der Teenager Hanna (Ronan) wird von ihrem Vater (Bana), einem ehemaligen CIA-Agenten, isoliert in den finnischen Wäldern zur Kampfmaschine ausgebildet. Verfolgt wird sie dabei von CIA-Agenten, die von der skrupellosen Geheimdienstleiterin Marisa Wiegler (Blanchett) gelenkt werden. Die hat ein ganz besonderes Interesse an dem Mädchen … Der Showdown des Films findet im ehemaligen Vergnügungspark Plänterwald statt. Die Kulisse des 2001 aufgegebenen Spreeparks diente Regisseur Wright vor allem dazu, Heldenreise und Seelenzustand seiner Protagonistin Hanna zu bebildern. In dem langgezogenen Gebäuderiegel ist die Erdgeschosswohnung von Hannas Großmutter Katrin (Gudrun Ritter), wo sie von Marisa erschossen wird und in die Hanna später über den Balkon einsteigt.

12. Hoffnungskirche Pankow

Elsa-Brändström-Straße 36, 13189 Berlin

Film: B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979–1989, D 2015

Regie: Jörg A. Hoppe, Klaus Maeck, Heiko Lange

B-Movie ist ein essayistischer Dokumentarfilm über die Westberliner Musik-und Kunstszene der 80er Jahre. Hauptprotagonist ist Mark Reeder, aus dessen persönlicher Perspektive erzählt wird. Angeregt vom musikalischen Einfluss deutscher Bands wie Kraftwerk, Neu!, Tangerine Dream u. a. zieht Reeder Ende der 70er Jahre nach West-Berlin in ein besetztes Haus und taucht in die dortige Avantgarde-, Musik- und Hausbesetzerszene ein. In der Szene geht es um ein Konzert der Toten Hosen im Hof der Kirche am 9. April 1988. Reeder suchte nach einem ersten Untergrund-Konzert der Toten Hosen in der Erlöserkirche in Berlin-Rummelsburg vom 27. März 1983 eine geeignete Fortsetzung. Das Konzert wurde als Benefizkonzert für rumänische Waisenkinder getarnt.

13. Theater im Delphi

Gustav-Adolf-Straße 2, 13086 Berlin

Das ehemalige Stummfilmkino wurde von dem Architekten Julius Krost geplant und als letztes Stummfilmkino 1929 mit 870 Plätzen eröffnet. Es ist mit dem Aufschwung der Kinobranche der 1920er und 1930er Jahre fest verbunden. Der Standort in Berlin-Weißensee wurde durch die zahlreichen Filmproduktionsstätten auch "Klein Hollywood" genannt. Das Innere ist heute überwiegend erhalten und lässt den Charme des vorigen Jahrhunderts erkennen.

Serie: Babylon Berlin, D seit 2017 (4 Staffeln)

Regie: Tom Tykwer, Achim von Borries, Hendrik Handloegten

Darsteller: Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Lars Eidinger

Babylon Berlin ist eine deutsche Fernsehserie, die auf den Ideen und Büchern der Erfolgsromane von Volker Kutscher beruht. Schauplatz ist das Berlin am Ende der Weimarer Republik. Hauptfiguren sind der Kommissar Gereon Rath (Bruch) und die Berlinerin Charlotte Ritter, die erst mit Gelegenheitsarbeiten, später auch als Kriminalassistentin bei der Polizei beschäftigt ist und mit Rath gemeinsam an der Lösung der Fälle arbeitet. Die Serie war am Ende der Produktion von Staffel 1 und 2 mit einem Budget von knapp 40 Millionen Euro die bislang teuerste deutsche Fernsehproduktion und teuerste nicht-englischsprachige Serie.

Im Theater im Delphi werden die Szenen gedreht, die in der Serie im (fiktiven) Nachtclub Moka Efti spielen. Bis jetzt wurde für jede Staffel im Delphi gedreht. So findet z.B. in Staffel 4 ein Tanzmarathon im Delphi statt.

14. Motorwerk Berlin

An der Industriebahn 12, 13088 Berlin

Das denkmalgeschützte Ensemble wurde ab 1921 für die Ziehl-Abegg Elektrizitätsgesellschaft erbaut. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurden hier Spezial-Elektromotoren gefertigt. Nach der Wende war das Gebäude unter dem Namen Halle Weißensee oder auch nur Die Halle für Konzerte und Veranstaltungen bekannt. Im Dezember 1991 fand dort die erste Mayday-Veranstaltung Deutschlands statt. Neben zahlreichen anderen Techno-Veranstaltungen in den Folgejahren gastierten dort auch Kraftwerk, The Velvet Underground, Motörhead, Marianne Rosenberg, die Red Hot Chili Peppers und viele mehr.

Film: In weiter Ferne, so nah!, D 1993

Regie: Wim Wenders

Darsteller: Otto Sander, Bruno Ganz, Horst Buchholz

Der Engel Cassiel (Sander) ist traurig darüber, dass er als ein Unsterblicher die Menschen wegen ihrer Sorgen nur trösten kann, anstatt aktiv in ihr Schicksal eingreifen zu können, ohne selbst ein Mensch zu werden, so wie es seinem Freund und ehemaligen Engel Damiel (Ganz) passiert ist. Aber eines Tages rettet Cassiel ein Mädchen, die kleine Raissa, und wird danach ebenfalls zum Menschen. Der Film ist die Fortsetzung von Wenders Kultfilm Der Himmel über Berlin (1987). Endlich konnte Wenders auch auf der Ostseite der Stadt drehen. Der Film gewann beim Filmfestival Cannes 1993 den Großen Preis der Jury.

Cassiel besucht ein Konzert von Lou Reed, der auch sonst noch Auftritte in dem Film hat und sich selbst spielt. Dieses Konzert findet im Motorwerk statt. Gedreht wurden die Konzertszenen eine Woche vor dem eigentlichen Drehbeginn während Lou Reeds Europatour. Für die Aufnahmen des Filmkonzerts, das kein offizielles Konzert von Lou Reed war, wurden ausdrücklich Statisten gesucht, die auch Fans von Lou Reed waren. Im Anschluss spielte Lou Reed spontan für die Statisten, die sich zehnmal den Song "Why can‘t I be good" angehört hatten, noch eine Handvoll anderer Lieder als Entschädigung.

15. Park am Weißen See

Parkstraße, 13086 Berlin

Serie: Weißensee (Staffel 1), D 2010-2018 (4 Staffeln, jeweils 6 Folgen)

Regie: Friedemann Fromm

Darsteller: Florian Lukas, Hannah Herzsprung, Uwe Kockisch, Katrin Sass, Jörg Hartmann

Die Serie schildert das Schicksal der Familien Kupfer und Hausmann in Ost-Berlin in den Jahren 1980 (1. Staffel) bis 1990 (4. Staffel). Schauplatz ist überwiegend der Ortsteil Weißensee. Gleich in der ersten Folge der ersten Staffel gehen Julia und Martin bei ihrem ersten Date im Park am Weißen See spazieren und machen dabei auch einen kurzen Stopp auf der Seebrücke mit Blick auf den Weißen See.

16. Wohnhaus Woelckpromenade

Woelckpromenade 7, 13086 Berlin

Das Gebäudeensemble in der Woelckpromenade ist Teil des sogenannten Munizipalviertels von Weißensee. Um 1900 wirkte sich die Stadterweiterung Berlins zunehmend auf die umliegenden Gemeinden aus: Mit dem Ausbau der elektrischen Straßenbahnlinien rückten auch Vororte wie Weißensee in den Fokus der Stadtplaner. Dort forcierte seit 1906 der Bürgermeister Carl Woelck die Modernisierung und Neugestaltung der Ortschaft, um das Stadtrecht zu erhalten, was aber nie gelang. Das Wohnhaus Woelckpromenade 7 stand mindestens seit den 2010er-Jahren leer und diente lediglich als mondäne Kulisse verschiedener Film- und Serienproduktionen.

Serie: Babylon Berlin, (Staffel 3 und 4), D seit 2017 (4 Staffeln)

Regie: Tom Tykwer, Achim von Borries, Hendrik Handloegten

Darsteller: Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Lars Eidinger

Ab Staffel 3 ist in dem Haus die Wohnung von Gereon Rath. In einer Szene in Staffel 4 soll der gerichtsmedizinische Assistenz Rudi einen Bericht zu Rath nach Hause bringen und wird auf dem Weg dahin auf der Grünfläche vor dem Schulgebäude ermordet.

Serie: Deutschland ’89, D 2020

Showrunner: Anna Winger, Jörg Winger

Darsteller: Jonas Nay

Deutschland ’89 ist die die dritte Staffel einer deutschen Serie. Die erste Staffel lief unter dem Titel Deutschland ’83 (2015, 8 Folgen), die zweite unter dem Titel Deutschland ’86 (2018, 10 Folgen). Die Serie erzählt von dem ehemaligen DDR-Grenzsoldaten Martin Rauch (Nay), der von der Staatssicherheit als Spion in die BRD eingeschleust wird. In der dritten Staffel Deutschland ’89 (8 Folgen) wird Martin Rauch unter anderem in eine westdeutsche Terrorzelle eingeschleust und in das Attentat auf den Banker Alfred Herrhausen in Frankfurt/Main verstrickt. Die Serie bekam viel Lob von Kritikern und lief sogar in den USA und Großbritannien mit Erfolg. Sie gewann etliche Auszeichnungen, wie die Goldene Kamera, Grimme Preis, Deutscher Fernsehpreis, International Emmy Award und den Deutschen Fernsehpreis für den besten Hauptdarsteller.

Die Szenen um das Attentat auf Herrhausen in Frankfurt sind am Kreuzpuhl an der Woelckpromenade entstanden. Um den Bezug zu Frankfurt glaubhaft zu gestalten, wurden am Computer im Hintergrund Frankfurter Bürotürme integriert.

17. Jüdischer Friedhof Weißensee

Herbert-Baum-Straße 45, 13088 Berlin

Der Jüdische Friedhof Berlin-Weißensee ist ein 1880 angelegter Begräbnisplatz der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Er ist mit rund 42 Hektar der flächenmäßig größte jüdische Friedhof Europas mit fast 116.000 Grabstellen. Seit den 1970er Jahren steht er unter Denkmalschutz.

Film: Alles auf Zucker, D 2005

Regie: Dany Levy

Darsteller: Henry Hübchen, Hannelore Elsner, Udo Samel

Der arbeitslose ehemalige DDR-Sportreporter und passionierte Billard-Spieler Jakob Zuckermann alias Jaeckie Zucker (Hübchen) sieht sich schon lange nicht mehr als Jude. Der Berliner steckt tief in finanziellen Problemen, als ihn die Nachricht vom Tod seiner Mutter erreicht und mit ihr die Hoffnung auf eine Erbschaft, die ihm aus der Klemme helfen könnte. Das Testament trifft Zucker jedoch doppelt: Die Mutter hat bestimmt, dass im Anschluss an ihre Beerdigung auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee eine siebentägige Trauerzeit nach jüdischer Tradition ausgerichtet werden soll (Schiv’a), und diese soll Zucker ausgerechnet gemeinsam mit seinem strenggläubigen Bruder Samuel aus dem Westen durchführen. Erst wenn sich die seit Jahrzehnten zerstrittenen Brüder im Rahmen der Trauerzeit wieder versöhnen, bekommen sie ihr Erbe. Der Film war ein großer Überraschungserfolg nicht nur bei der Kritik, sondern auch bei den Zuschauern. Über 1.000.000 Zuschauer sahen sich den Film in den deutschen Kinos an. Zur Beerdigung der Mutter von Jaeckie (Hübchen) und Samuel (Samel) kommt die Familie auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee zusammen. Am Grab simuliert Jaeckie einen Herzanfall und fällt ins offene Grab.

Serie: Unorthodox, D 2020 (1 Staffel, 4 Folgen)

Regie: Maria Schrader

Darsteller: Shira Haas

Die Miniserie, die im Auftrag von Netflix produziert wurde, erzählt die Geschichte der 19-jährigen Etsy (Haas), die die ultra-orthodoxe jüdische Religionsgemeinschaft der Satmarer in New York verlässt und ein neues Leben in Berlin anfängt. Die in Amerika spielenden Szenen basieren lose auf dem 2012 erschienenen Buch Unorthodox von Deborah Feldman, in dem sie Erlebnisse ihrer Kindheit und Jugend beschreibt. Der Handlungsstrang in Berlin ist hingegen fiktiv. Gedreht wurde die Serie im Sommer 2019 fast nur in Berlin. In Folge 3 besuchen Etsys Mann Yakov und sein Cousin Moische den jüdischen Friedhof Weißensee, um ein bestimmtes Grab zu finden und dort für Führung bei der Suche nach Esty zu beten.

Serie: Babylon Berlin (Staffel 4), D seit 2017 (4 Staffeln)

Regie: Tom Tykwer, Achim von Borries, Hendrik Handloegten

Darsteller: Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Lars Eidinger

In Staffel 4, die in den Jahren 1930 und 1931 spielt, wird die Welt orthodoxer Juden im Berlin der Weimarer Republik thematisiert. In einer Szene besucht der amerikanische Gangster Abraham Goldstein (Mark Ivanir) – der in die USA emigriert ist und nun nach Berlin zurückkehrt ist, um einen wertvollen Edelstein aus dem Familienbesitz wiederzubeschaffen – das Grab seines Onkels Moses Abraham Goldstein. Ein entsprechender Grabstein wurde extra für den Film angefertigt und auf dem Friedhof aufgestellt.

FLYER „location: PANKOW“ - Der Bezirk Pankow im zeitgenössischen Film und Fernsehen von 1990 bis heute - DOWNLOAD

"Von Klein Hollywood nach Babylon Berlin" – Reise durch die Filmstadt Weißensee

Den Spitznamen "Klein Hollywood" hat sich Weißensee wahrlich verdient. Hier befanden sich in der frühen Weimarer Republik einige der wichtigsten Filmstudios Deutschlands.

Ab 1913 wurden vor den Toren von Berlin Filme gedreht. Hier entstand der Stummfilmklassiker "Das Cabinet des Dr. Caligari", hier wurden Kulissen für große Monumentalfilme wie "Die Pest in Florenz" aufgebaut und hier haben berühmte Namen wie Fritz Lang, Marlene Dietrich, Joe May oder Conradt Veidt gearbeitet. Ein erhaltenes Stummfilmatelier zeugt von dieser großen Zeit des Films. Aber auch außerhalb der Studios, auf den Straßen und Plätzen von Weißensee, haben die Filmemacher ihre Motive gefunden. Drehort Weißensee: das verbindet Serien wie "Babylon Berlin", "Weißensee" oder "Deutschland 89".

Gezeigt wurden die Filme damals in den zahlreichen Kinos. Zwei Kinogebäude, das Delphi und das Toni, sind erhalten geblieben. Kommen Sie mit nach Weißensee – in die fast vergessene Filmstadt!

Tourenüberblick

Start: Bürgeramt Weißensee

Berliner Allee 252–260, 13088 Berlin

Ziel: Brotfabrik

Caligariplatz 1, 13086 Berlin

Länge: ca. 8 km

Dauer: ca. 45 Minuten mit dem Fahrrad

oder 3 Stunden zu Fuß

Orte der Thementour

1. Bürgeramt Weißensee (Askania-Haus)

Berliner Allee 252-260, 13088 Berlin

Das Askania-Haus verdankt seinen Namen der "Askania Werke AG", die hier 1943 eingezogen ist. Das im sachlichen Stil gebaute Backsteingebäude war zwei Jahre zuvor für eine chemische Fabrik gebaut worden. Askania hatte sich seit der Gründung 1871 zu einem der wichtigsten Unternehmen in Deutschland für Navigations- und Luftfahrtinstrumente entwickelt. Aber Askania war auch ein bedeutender Hersteller von innovativen Filmprojektoren und Kameras. Fritz Lang vertraute den Askania-Kameras zum Beispiel im Film "Die Frau im Mond" aus dem Jahr 1929. Auch der im selben Jahr produzierte Film "Der blaue Engel" mit Marlene Dietrich wurde mit Askania-Kameras gedreht. Als Kassenschlager erwies sich etwas später die Schulterkamera, die erste ihrer Art überhaupt. 1935 erstmals präsentiert, wurde die Kamera aufgrund ihres geringen Gewichtes und ihrer Robustheit zur wichtigsten deutschen Kriegsberichterstatter-Kamera im Zweiten Weltkrieg.

Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Gebäude kurz als Rathaus Weißensee. Es folgte die Sowjetische Aktiengesellschaft. Von 1953 bis 1990 schließlich nutzte das Ministerium für Staatssicherheit mit der Hauptabteilung Personenschutz das Gelände mit mehreren Tausend Mitarbeitern.

Einige Jahre war das Gebäude dann wieder Rathaus, bis es aufgrund der Bezirksreform zum Bürgeramt abgestuft wurde. Seit 2005 befindet sich im hinteren Teil des Komplexes die Kreativstadt Weißensee. Hier wird ein Kultur- und Gewerbezentrum für Designer, Künstler und kreative Unternehmen entwickelt. Askania selbst wurde 2008 als Manufaktur für Uhren neu gegründet. Um an die Filmtradition der ehemaligen Askania Werke AG zu erinnern, verleiht die Firma seit der Neugründung die Askania Awards mit inzwischen fünf Kategorien.

TIPP: Im Foyer des Rathauses befindet sich eine sehenswerte Dauerausstellung des Museum Pankow zu "100 Jahre Filmstadt Weißensee".

2. Gedenktafel zur Filmstadt Weißensee

Berliner Allee 249, 13088 Berlin

Seit 1995 erinnert eine Gedenktafel an die Vergangenheit von Weißensee als Filmstadt. Dieses fast vergessene Kapitel der Filmgeschichte begann am 1. Oktober 1913 mit der Eröffnung des ersten Filmstudios vor den Toren Berlins. Die frühen Filmstudios waren zumeist Glasateliers auf Dachböden mit natürlichem Licht. Für die jetzt abendfüllenden Filme, für deren Herstellung schwere technische Geräte eingesetzt und aufwändige Kulissen gebaut wurden, brauchte man mehr Platz. Damals gehörte die Gemeinde Weißensee noch nicht zu Berlin und konnte mit viel Freifläche locken. Wie in der damaligen Franz-Joseph-Straße (heute Liebermannstraße). In die Nummer 5-7 zog 1913 mit den "Union Vitascope Studios" die erste Filmfirma in Weißensee ein. Ihr folgten in kurzer Zeit weitere Produktionsfirmen und bedeutende Filmschaffende. Im Sommer 1914 wurde die Firma Continental-Kunstfilm Nachbar der Vitascope Studios. Die beengte räumliche Lage des zweiten Filmstudios in Weißensee führte nach 1920 zu einer Erweiterung des Studiogeländes bis kurz vor die Berliner Allee.

Inzwischen hatte hier Produzent Erich Pommer mit seiner Firma Decla die Studios übernommen und der Name "Lixie-Atelier" setzte sich durch. Erich Pommer war eine der wichtigsten Personen des deutschen Films und verhalf später mit dem Film "Der blaue Engel" Marlene Dietrich zu Weltruhm. Unter Erich Pommer arbeitete auch Regisseur Fritz Lang, damals noch als Drehbuchautor. Fritz Lang schrieb das Drehbuch für einen der aufwändigsten Filme des Studios: "Die Pest von Florenz" (1919). Für die Außenaufnahmen des Historienfilms verwandelte sich das Grundstück in das Florenz der Renaissance. Kritiker und Zuschauer waren begeistert von dieser originalgetreuen Auferstehung der italienischen Stadt in Weißensee. Mit weniger Aufwand gedreht, aber dafür mit einer weitaus größeren Wirkung, entstand in diesen Studios der berühmteste Film "made in Weißensee": "Das Cabinet des Dr. Caligari" (1920) von Robert Wiene. Inflation und Weltwirtschaftskrise bedeuteten für den Filmstandort Weißensee jedoch einen entscheidenden Einschnitt. Die Scheinwerfer gingen nach und nach aus. 1928 wurde das Gelände an eine Wohnungsbaugesellschaft

verkauft.

3. Ehemalige Filmateliers in der Liebermannstraße

Liebermannstraße 24, 13088 Berlin

Die ersten Filmstudios in Weißensee, die den Grundstein für den Erfolg der Filmstadt legten, sind noch erhalten. Die damalige Adresse war Franz-Josef-Straße 5-7, heute heißt sie Liebermannstraße. Am 1. Oktober 1913 zog die Vitascope ein, nachdem ihr Glasatelier in Kreuzberg zu klein geworden war. In der Presse wurde verkündet: "Durch die außergewöhnliche Vergrößerung des Absatzes unserer Filme in allen Teilen der Welt sahen wir uns veranlasst, unsere Fabrikation nach Berlin-Weißensee, Franz-Josef-Straße 5-7 zu verlegen, welche Fabrikationsräume am letzten Montag ihrer Benutzung übergeben wurden. Die Anlage ist die größte Deutschlands."

Zum Komplex gehören ein langgestrecktes, flaches Werkstatt- und Büro-Gebäude und zwei Ateliers. Die Werkstätten verfügten über ein sägezahnähnliches Sheddach, das der besseren Beleuchtung der Werkstätten diente. In der Tischlerei wurden die Kulissen für die Filme gebaut. Im vorderen Teil des Gebäudes befand sich auch eines der damals größten Kopierwerke des deutschen Films. Eine wahre "Filmfabrik", wie es damals hieß. Die Fassade der beiden Ateliers bestand überwiegend aus Glas, damit viel mit natürlichem Licht gearbeitet werden konnte. Wichtig war vor allem der ebenerdige Zugang, der einen großen Vorteil im Vergleich zu den vorher üblichen Dachateliers darstellte. So konnten die schweren Filmgeräte oder Kulissen besser bewegt werden. 1918 mietete Joe May das Filmstudio und leitete eine neue Ära in der Filmgeschichte Weißensees ein. Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten boomte die Filmbranche in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. May war zunächst mit Detektivfilmen und später mit Monumentalfilmen wie dem neunteiligen Film "Die Herrin der Welt" (1919) oder "Das Indische Grabmal" (1921) erfolgreich. Doch Mitte der 1920er geriet die Filmmaschine, auch aufgrund der Inflation und Wirtschaftskrise, ins Stocken. Immer weniger Filme wurden hier produziert. Der letzte Film entstand 1928. Regisseur und Hauptdarsteller Harry Piel spielt in dem Sensations-Film "Panik" einen indischen Maharadscha, der verschiedene Abenteuer mit echten Tigern überstehen muss. Neue Nutzer der Filmstudios wurde die Wäscherei und Färberei H. Ide. Zu DDR-Zeiten war die Wäscherei Teil des Kombinates VEB REWATEX. Heute nutzen verschiedene Mieter, auch aus der Kreativszene, die ehemaligen Filmstudios. Dazu gehört auch das Berliner Ensemble, das hier seine Metallwerkstatt unterhält.

4. Joe-May-Platz

Joe-May-Platz, 13086 Berlin

Seit 1999 trägt der Platz den Namen eines großen deutschen Filmpioniers: Joe May. Der aus Österreich kommende Regisseur, der eigentlich Julius Otto Mandel hieß, war mit 94 Filmen in 16 Jahren nicht nur einer der produktivsten und innovativsten Regisseure der deutschen Filmgeschichte. May prägte wie kein anderer das Filmschaffen in Weißensee. Nach seinen ersten Erfolgen mit Detektivfilmen widmete sich May einem anderen Genre, als dessen Erfinder er für das deutsche Kino gilt: dem Monumentalfilm. Mit aufwändigen Kulissen und exotischen Stoffen sprengten seine Filme alle bisher dagewesen Maßstäbe und trafen den Geschmack der Zuschauer gerade in den politisch und wirtschaftlich schwierigen Nachkriegsjahren. Kritiker nannten Joe May damals den "König der Supermonumentalfilme".

Zu diesen teilweise in den Ateliers der "May Film GmbH" in Weißensee produzierten Filmen gehören Titel wie "Veritas vincit" (1919), der achtteilige Film "Die Herrin der Welt" (1919) oder "Das indische Grabmal" (1921/22). Mit diesen Werken wollte May eine Art deutsches Hollywood schaffen. Sein Rezept für erfolgreiche Filme beschrieb er folgendermaßen: "Man nehme eine spannende Handlung, füge eine gewisse Beimischung von humoristischen Szenen sowie auch von starken Sensationen hinzu." Unter May erlebten Schauspieler große Karrieren wie zum Beispiel seine Frau Mia May, die zu einer der ersten Diven des deutschen Films aufgebaut wurde. Eine weitere damals noch völlig unbekannte Schauspielerin hatte einen ihrer ersten Auftritte in dem May-Film "Tragödie der Liebe" (1923): Marlene Dietrich. Bei den Dreharbeiten lerne sie den damaligen Aufnahmeleiter Rudolf Siebel kennen, den sie kurz darauf heiratete. May brachte auch den Regisseur Fritz Lang zum Film, der bereits 1917 für ihn als Drehbuchautor arbeitete und bis zum Beginn seiner großen Karriere noch mehrmals für May tätig war. 1933 musste der gebürtige Jude Joe May emigrieren und ging nach Hollywood, wo er nie an seine großen Erfolge in Deutschland anknüpfen konnte. Er steht auch heute noch im Schatten der anderen Regisseure der Weimarer Republik wie Murnau, Lang, Pabst und Lubitsch. Aber er ist der einzige unter diesen großen Namen, nach dem ein Platz in Berlin benannt ist. Und Kurt Tucholsky nannte May sowieso nur "Joe den Großen".

5. Rennbahnstraße – ehemalige Trabrennbahn

Rennbahnstraße 45, 13086 Berlin

Der Name Rennbahnstraße weist bereits darauf hin: Hier fanden einst Rennen statt. Und zwar sowohl mit Pferden wie auch mit Fahrrädern. Der Startschuss fiel am 16. Juni 1878. Die Eröffnung der Trabrennbahn vor den Toren der Reichshauptstadt Berlin war ein wichtiger Tag in der Geschichte Weißensees. Bald schon strömten Tausende Besucher über staubige Straßen oder mit einer Sonderlinie der Pferdestraßenbahn zu den Rennen. 1912 jedoch endete die Zeit der Pferderenntage in Weißensee. Die neuen Filmgesellschaften entdeckten das Areal, optimal geeignet für Außendreharbeiten unweit der Studios in der Franz-Josef-Straße. Vor allem für die monumentalen Filme des Regisseurs Joe May. Noch während der Erste Weltkrieg in vollem Gange war, produzierte er mit VERITAS VINCIT den ersten echten Monumentalfilm der deutschen Filmgeschichte. Thema des dreiteiligen Films ist der Sieg der Wahrheit über die Lüge, den May in drei verschiedenen historischen Zeiten erzählt: dem antiken Rom, dem späten Mittelalter und der Zeit kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Bauten verantwortet mit Paul Leni einer der wichtigsten Szenenbildner des frühen deutschen Films. Besonders spektakulär gestaltet er das antike Rom mit seinen Triumphzügen, Festgelagen, Arenakämpfen und blutigen Christenverfolgungen. Ein Nachbau des Circus Maximus wurde der Mittelpunkt des filmischen Roms. Ein Graben trennte die eigentliche Arena von den Tribünen der Zuschauer im Film. Denn es kamen echte Löwen zum Einsatz, denen die gefangenen Christen zum Fraß vorgeworfen werden sollten. Von all dem berichtete die zu Dreharbeiten geladene Presse begeistert. Drei Tage vor der Uraufführung warfen Flugzeuge Hunderttausende von Flugblättern über Berlin ab, fast alle Litfaßsäulen zierten Filmplakate. Als der Film am 4. April 1919 gezeigt wurde, sprach die Presse von einem "Denktag für die deutsche Filmindustrie". Ein Film, der vom Aufwand alles bisher Dagewesene überträfe, ein "Meisterwerk", mit dem man auch dem Ausland zeige: "Der deutsche Film ist auf der Höhe!". Noch einige weitere Filme wurden auf dem Gelände gedreht, aber Joe May zog es bald für Außendreharbeiten nach Rüdersdorf und Woltersdorf.

Auf dem Gelände der ehemaligen Trabrennbahn entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg mit Trümmerschutt neue Tribünen und eine Radrennbahn, die 1955 Eröffnung feierte. Für Schlagzeiten sorgten aber vor allem die Konzertveranstaltungen Ende der 1980er Jahre: Am 19. Juli 1988 war Bruce Springsteen zu Gast. Angeblich hörten bis zu 300.000 Menschen "The Boss" zu. In den 1990er Jahren wurden schließlich die Reste der Rennbahn abgerissen. Heute befinden sich auf dem Gelände mehrere Sportfelder. Übrig geblieben von der Rennbahn sind ein rostiger Eisenzaun und Teile der Mauern am Eingang.

6. Park am Weißen See

Plansche am Weißen See, 13086 Berlin

Der Weiße See gab dem heutigen Ortsteil Weißensee seinen Namen. Man kann den fast kreisrunden Badesee auf einem 1,3 Kilometer langen Weg komplett umrunden. Auf seinem Areal finden die Besucher Denkmäler sowie mit dem Café Milchhäuschen, einem Bootsverleih und dem Strandbad auch mehrere Gastronomie- und Freizeitangebote.

Über die Berliner Stadtgrenzen hinaus bekannt wurden See und Ortsteil durch die erfolgreiche Serie "Weissensee". Die Schreibweise mit einem doppelten "s" war dem Vermarktungswunsch der ARD geschuldet, die die Serie mit Großbuchstaben vorstellte. "Weissensee" spielt in der Spätphase der DDR und erzählt die Geschichte der Stasi-Familie Kupfer und der Dissidenten-Familie Hausmann. Ausgerechnet der wichtigste Drehort der Serie, die Villa der Familie Kupfer, befindet sich allerdings nicht, wie zu vermuten, in Weißensee, sondern in Potsdam-Sacrow. Aber der Weiße See taucht gleich in der ersten Folge der ersten Sta# el zweimal prominent auf: In der Eingangsszene spielt Martin, der jüngere Sohn der Kupfer-Familie, mit seiner Tochter auf einem Spielplatz nahe dem Café "Milchhäuschen". Zwar gibt es am Weißen See mehrere Spielplätze. Aber für die Dreharbeiten, die im September 2009 starteten, installierte man Schaukel und andere Spielgeräte, die zum Handlungsjahr 1980 passten. In einer weiteren Szene trifft sich Martin, der für die Volkspolizei arbeitet, mit Julia Hausmann, Tochter der Liedermacherin Dunja Hausmann. Die beiden stehen auf der 1912 nach Plänen des Weißenseer Gemeindebaurats Carl James Bühring errichteten Seebrücke. Störend für die Dreharbeiten erwiesen sich die Graffiti, die zeitlich nicht in das Ost-Berlin der 1980er Jahre passten. Auch andere "Farbtupfer" mussten entfernt, manche Wand mit einer grauen Paste eingeschmiert werden. Was nicht vor Ort angepasst werden konnte, erledigte der Computer im Studio. In der vierten Staffel tauchen der Weiße See und das Milchhäuschen wieder prominent auf. In der Zwischenzeit hatten sich allerdings die Bedingungen für Dreharbeiten am See stark verändert. Während das Filmteam 2009 noch relativ unter sich war, hatte man acht Jahre später nicht nur Probleme mit den Absperrungen, sondern auch mit der Lärmkulisse. Von verschiedenen Seiten des Sees drang laute Musik zum Set und stellte den Toningenieur vor fast unlösbare Aufgaben. 2018 wurde die bisher letzte Staffel von "Weissensee" in der ARD ausgestrahlt.

7. "Brecht-Haus"

Berliner Allee 185, 13086 Berlin

Die kleine Villa ist ein Zeugnis des alten Dorfes und eines der ältesten Gebäude in Weißensee. Errichtet wurde es ungefähr im Jahr 1875. Die Vorstadtvilla im klassizistischen Stil ist symmetrisch aufgebaut und ihr Highzweigeschossiger Mitteltrakt wird von einem Giebel gekrönt. Um die Jahrhundertwende war das Haus ein Restaurant namens "Zum Deutschen Zelt". Vom Garten aus hatte man direkten Blick zum Weißen See. 1925 wurde es ein privates Wohnhaus und nach einer Zwischennutzung durch die Sowjetische Militärkommandantur zog 1949 das Ehepaar Bertolt Brecht und Helene Weigel nach ihrer Rückkehr nach Deutschland ein. Ab 1953 wohnten sie dann in dem heute "Brecht-Haus" genannten Hinterhaus in der Chausseestraße 125 in Mitte. Aber auch das Gebäude in der Berliner Allee wird als "Brecht-Haus" bezeichnet. Brecht lebte hier fast doppelt so lange wie in dem bekannteren Haus in der Chausseestraße. Nach mehreren Jahrzehnten als Klubhaus der Volkssolidarität ist das Gebäude heute im Privatbesitz und wartet dringend auf eine Sanierung.

Bertolt Brecht ist vor allem durch seine Theaterstücke bekannt. Aber auch Film war für ihn früh ein wichtiges Betätigungsfeld. Sein Interesse begann, als er nach Berlin kam und realisierte, wie wichtig Film für Kultur und Gesellschaft geworden war. 1923 entstand ein erster Kurzfilm. Der Erfolg seines Stückes "Dreigroschenoper" weckte sofort das Interesse der Filmindustrie. Für die erste Verfilmung sollte Brecht eigentlich selbst das Drehbuch schreiben. Aber da er radikale antikapitalistische Positionen in dem Film unterbringen wollte, wurde ihm der Vertrag gekündigt. Seine künstlerischen und politischen Ideen konnte er dann in dem Film "Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt"? umsetzen. Dieser Film, der die Lebensbedingungen der Arbeiter in der Zeit der Weltwirtschaftskrise veranschaulicht, gilt auch heute noch als einer der bedeutendsten kommunistisch-proletarischen Filme Deutschlands. Im Exil arbeitete Brecht mit Fritz Lang zusammen und unterstützte ihn beim Drehbuch für den Film "Auch Henker sterben" (1943). Zurück in Berlin bemühte er sich bei der DEFA um die Verfilmung einiger seiner Werke wie zum Beispiel "Mutter Courage", scheiterte aber mit seinen Vorstellungen an der ablehnenden Haltung der DEFA. Zwei Jahre nach seinem Auszug aus Weißensee nach Mitte starb Bertolt Brecht.

8. Lichtspiele Schloss Weißensee/ Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel

Berliner Allee 125, 13088 Berlin

Schon 1877 fuhr die Straßenbahn vom Alexanderplatz Richtung Weißensee. Damals noch als Pferdetram mit der "Neuen Berliner Pferdebahn-Gesellschaft". Endstation: Schloss Weißensee. Das Schloss am Südufer des Sees war aber kein Sitz von Fürsten oder Königen, sondern eine Vergnügungsstätte. Als "Welt-Etablissement Schloss Weißensee" lockte es ab 1885 die Massen mit Attraktionen wie einem Vergnügungspark mit Seeterrasse, Rutschbahn, Musikpavillon, Würfelbuden, Karussells. Natürlich gehörten auch Tanzsäle und verschiedene Bierlokale dazu. Zur Berliner Allee hin befand sich ein Brauereibetrieb mit kleinem und großem Festsaal. 1927 wurde der große Festsaal dann zum Kino umgestaltet. "Lichtspiele Schloss Weißensee" war sein Name.

In dieser Zeit existierten in Weißensee schon einige andere Kinos. Häufig wurden schlechtgehende Geschäfte mit Stühlen ausgestattet und so zu mehr oder wenig ertragreichen Kinematographentheatern. Die Lichtspiele Schloss Weißensee waren zwar auch kein eigenständiger Kinobau wie das Kino Toni oder das Delphi. Aber nach einer Erweiterung 1929 mit 1.550 Plätzen war es das größte Kino in Weißensee. Bis in die 1950er Jahre wurde der Saal als Kino genutzt. Das ehemalige Brauereigebäude hat in dieser Zeit verschiedene Nutzungen erfahren. Ab den 1970er Jahren war es das "Kulturhaus Weißensee" und trug später den Namen des Schriftstellers Peter Edel. Nach einigen Jahren des Leerstands erfolgte 2020 die Wiedereröffnung als Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel unter dem Trägerverein "Kommunales Bildungswerk e. V.". Der ehemalige Kinosaal wurde unter Beachtung seines historischen Charakters aufwändig restauriert. Dabei wurden neobarocke Stuckelemente wieder sichtbar und alte Wanddekore aufgearbeitet. Heute finden im Festsaal große Tanz- und Musikveranstaltungen statt.

9. Woelckpromenade

Woelckpromenade 7, 13086 Berlin

Das Gebäudeensemble in der Woelckpromenade ist Teil des sogenannten Munizipalviertels von Weißensee. Ihren Namen verdankt die Straße dem ehemaligen Bürgermeister Carl Woelck. Er setzte sich Anfang des 20. Jahrhunderts für den urbanen Ausbau Weißensees ein. Sein Ziel war, für Weißensee Stadtrecht zu erlangen. Rund um den Kreuzpfuhl ließ er seinen Gemeindebaurat Carl James Büring das neue Ortszentrum mit Schule, Stadthalle, Pumpwerk und Wohnhäusern bauen. Orientiert an märkischer Backsteinarchitektur, sollte ein Wohnviertel für gehobene Ansprüche realisiert werden. Mit seinen großen Plänen für eine selbstständige Stadt Weißensee konnte sich Woelck aber nicht durchsetzen. 1920 wurde Weißensee in Groß-Berlin eingemeindet. Die Gebäude des Munizipalviertels stehen aber als Zeugnis für diese besonderen Ambitionen und gehören zu den architektonischen Highlights von Weißensee. Die Gebäude in der Woelckpromenade stehen unter Denkmalschutz.

Allerdings fällt eines aus der Reihe: das "Geisterhaus" in der Nummer 7. Seit den 2010er Jahren steht es leer. Von diesem Zustand und der idyllischen Umgebung profitierten bereits verschiedene Filme und Serien. In Staffel 3 und 4 der Erfolgsserie "Babylon Berlin" wohnt Hauptfigur Gereon Rath, gespielt von Volker Bruch, in der Woelckpromenade. Zunächst noch mit seiner Schwägerin und Geliebten Helga, zieht in Staffel 4 seine Kollegin Charlotte Ritter ein. Für die Dreharbeiten musste die komplette Straße gesperrt werden, da vor der Tür diverse Oldtimer positioniert wurden. Für eine weitere Szene nutzte die Produktionsfirma X-Filme auch den Bereich rund um die Primo-Levi-Schule. In einer Nachtszene wird Rudi Malzig, Assistent des Gerichtsmediziners Dr. Schwarz, ermordet. Dafür wurde das ganze Viertel aufwändig ausgeleuchtet und Nebelmaschinen sorgten für eine geheimnisvoll-bedrohliche Stimmung. Eine weitere Serie, die die gut erhaltenen Backsteingebäude als Kulisse nutzte, ist "Deutschland 89". Es ist die dritte Staffel einer Serie über einen ehemaligen Grenzsoldaten, Martin Rauch, der von der Staatssicherheit als Spion in die BRD eingeschleust wird. Da die Szene in Frankfurt spielen soll, tragen die Autos in der Straße Frankfurter Nummernzeichen. In der fertigen Szene sieht man zudem im Hintergrund mehrere große Bürotürme, die in der Postproduktion am Computer ergänzt wurden und die Frankfurter Skyline darstellen sollen.

10. Kino Toni

Antonplatz 1, 13086 Berlin

"Heut geh’n wir in den Kintopp", so hieß es auch in Weißensee. Nachdem es schon einige kleinere Ladenkinos gab, folgte 1919 erstmals ein eigener Kinobau: die "Decla-Lichtspiele". Die Decla war damals nach der UFA die zweitgrößte deutsche Filmgesellschaft, hatte ihr Atelier in der Liebermannstraße in Weißensee und betrieb eine eigene Kinokette. Das Kino am Antonplatz entstand als ein "Wohnhaus mit Lichtspieltheater" und war mit 700 Plätzen zur Eröffnung sogleich das größte Kino in Weißensee. Verantwortlich für den Bau waren die Architekten Fritz Wilms und Max Bischoff . Vor allem Fritz Wilms war in der Zeit der Weimarer Republik der wichtigste Kino-Architekt in Berlin und baute unter anderem das Alhambra in Charlottenburg, das Colosseum im Prenzlauer Berg, den Mercedes-Palast in Neukölln und den Turmpalast in Moabit. Zwei Jahre nach der Eröffnung änderte das Kino nach der Fusion der Decla mit der UFA seinen Namen in UFA-Kino. Ende der 1920er Jahre folgte die technische Umstellung vom Stummfilm- zum Tonfilmkino. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb das Kino in Betrieb und erhielt 1948 den Namen "Toni Film-Bühne" – in Anlehnung an den Antonplatz, den "Toni".

Nach verschieden Umbauarbeiten und Krisen übernahm 1992 der Regisseur Dr. Michael Verhoeven die Leitung des Kinos. In seiner Zeit fand auch die Aufteilung in zwei Säle statt. Das Kino "Toni" hatte nun einen großen Saal (Toni) und einen kleinen Saal (Tonino). Heutiger Betreiber ist der unabhängige Berliner Verleih Neue Visionen, der auch für zwei andere Traditionskinos, das Moviemento und das Central, verantwortlich ist. Das Kino bemüht sich in seiner Programmgestaltung vor allem um Familien mit Kindern. Beliebt ist das Kino auch wegen seines Filmclubs und des Berliner Filmmontags, zu dem regelmäßig bekannte Gäste eingeladen werden. Heute gehört das "Toni" zu den ältesten Kinos der Stadt mit fast durchgehendem Betrieb seit der Gründung vor inzwischen mehr als 100 Jahren.

11. Theater im Delphi

Gustav-Adolf-Straße 2, 13086 Berlin

"Tonfilm ist Kitsch! Fordert gute stumme Filme! Wer Kunst und Künstler liebt, lehnt den Tonfilm ab!" Dieser Appell der Berufsverbände der Artisten und Musiker scheint in Weißensee erhört worden zu sein. Denn am 26. November 1929 eröffnete hier das Stummfilmkino "Delphi", als der Tonfilm sich längst auf der Überholspur befand. Aber es war das letzte seiner Art in Berlin. Von außen ist das nach den Plänen der Architekten Julius Krost und Heinrich Zindel erbaute Gebäude eher nüchtern. Der abweisende, fast fensterlose Bau, dessen verputzte Fassade leicht vor sich hin bröckelt, zieht kaum jemanden von der Straße hinein. Zur Eröffnung existierte über den drei gläsernen Eingangstüren noch eine große Werbefläche für die Filme und darüber ein schräg ansteigender Neonschriftzug "Delphi". Seitlich der Werbefläche befanden sich pyramidisch abgestufte Neonröhren. Das reduzierte Äußere lässt es nicht vermuten, aber innen wird es spektakulär: Unter einem Tonnengewölbe umfassen drei muschelförmige Stuckbögen die Bühne wie eine Grotte. Sie werden seitlich mit hinter den Bögen verborgenen Glühbirnen erleuchtet.

Früher konnte das "Delphi" fast 1.000 Personen aufnehmen – dicht gedrängt unten in der "Holzklasse", etwas geräumiger oben auf den Logenplätzen oder dem Rang. Natürlich gab es auch einen Orchestergraben Allerdings war das Delphi nur ein paar Monate Stummfilmkino und kämpfte sich dann als Tonfilmkino durch das folgende Jahrzehnt. Auch nach 1945 ging es zunächst weiter, bis Ende der 1950er Jahre. Danach wurde das Gebäude als Gemüselager, Wäschereistützpunkt, Briefmarkengeschäft oder Schauraum für Orgelbau genutzt.

Heute ist das ehemalige Kino ein öffentlicher Kulturort. Dank der Initiative des Künstlers Nikolaus Schneider und einer Schweizer Stiftung stehen Theater, Tanz, Oper, Konzert, Performance, Film und viele Hybrid-Projekte auf dem Programm. Das Innere ist heute überwiegend noch original und lässt den Charme des vorigen Jahrhunderts erahnen. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde das Delphi durch die Serie Babylon Berlin. Die Serie nutzt den Saal als Drehort für das verruchte Nacht-Etablissement "Moka Efti". Auf der Bühne tritt in der ersten Staffel die Sängerin Swetlana Sorokina, gespielt von Severija Janušauskaite, auf und singt den Erfolgshit "Zu Asche, zu Staub". In der vierten Staffel wird hier ein Tanzmarathon ausgetragen, bei dem die Tänzerinnen so lange tanzen, bis nur noch eine übrig geblieben ist.

12. Caligari-Platz

Caligari-Platz, 13086 Berlin

"Du musst Caligari werden". Überall in Deutschland konnte man diesen rätselhaften Satz lesen. Es war die Werbekampagne für den Stummfilm "Das Cabinet des Dr. Caligari" (1921) von Robert Wiene. Und diese Werbung funktionierte hervorragend. Der Film um den ominösen Doktor Caligari und sein Geschöpf Cesare, gespielt von Werner Krauß und Conrad Veidt, traf den Nerv der Zeit. Ein Schausteller, der sich eines Schlafwandlers bedient und ihn nachts als Mörder durch die Straßen der Stadt ziehen lässt: ein Horrorfilm. Der Film gilt nicht nur als ein Schlüsselfilm der Weimarer Zeit. Er ist einer der wichtigsten Filme der Filmgeschichte überhaupt, der inhaltlich und stilistisch bis heute Einfluss hat. Der bis dahin namenlose Platz erinnert seit 2002 an den größten Filmerfolg aus "Klein-Hollywood". Gedreht wurde allerdings nicht hier, sondern etwa drei Kilometer entfernt in den heute nicht mehr existierenden Lixie-Ateliers in der Liebermannstraße, der Filmatelier-Straße von Weißensee. Der Film wurde als der erste expressionistische Film Deutschlands beworben. Seinen besonderen Stil ist vor allem dem Bühnenbild geschuldet. Die Künstlichkeit der aufgemalten Kulissen, die indirekte Beleuchtung, das ständige Spiel von Licht und Schatten, extreme Bildperspektiven und Kamerastandpunkte erzeugten eine Atmosphäre, wie sie bisher in keinem deutschen Film zu sehen war. Die Wände stehen schief, Fenster sind meistens dreieckig, die engen Gassen der Kleinstadt scheinen jeden Moment in sich zusammenzufallen: albtraumhaft, klaustrophobisch wirkt das.

Die Namensgebung des Platzes ist dem Verein "Glashaus – Verein der Nutzer der Brotfabrik" zu verdanken. Die Brotfabrik hatte einen neuen Haupteingang, der auf den namenlosen Platz führte. So kamen zwei Bedürfnisse zusammen: eine Adresse und eine Würdigung des Filmklassikers. 2002 konnten dann die insgesamt fünf Straßenschilder aufgestellt wurden.

13. Brotfabrik

Caligari-Platz 1, 13086 Berlin

Die Brotfabrik am Caligari-Platz führt die fast verschwundene Tradition von Weißensee als Film- und Kinostandort fort. Die einst zahlreichen Kinos waren in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach und nach geschlossen worden. Am damals noch namenlosen Platz an der Prenzlauer Promenade entstand im Mai 1990 dagegen noch vor der Wiedervereinigung ein neues Kino. Es war zwar klein mit nur 55 Plätzen, erlangte aber dennoch Bekanntheit, weil es das erste Ost-Berliner Programmkino war. Der Name "Brotfabrik" bezieht sich auf die Geschichte des Gebäudes. Während die Einrichtung von Kinos in Brauereien oder Gasthäusern in ganz Berlin geläufig war, befindet sich das Kino hier in den ehemaligen Backräumen einer Bäckerei. Allerdings ist es lange her, dass hier letztmals Kuchen gebacken wurde. 1890 hatte sich der Bäckermeister Michael Kohler in der damals noch sehr ländlichen Gegend niedergelassen. Mehrmals wurde die Bäckerei erweitert. 1929 entstanden die Räume für die Kuchenherstellung – der Standort des heutigen Kinos. Die Geschichte der Bäckerei endete 1952 mit der Flucht der Bäckersfamilie in den Westen. Danach erfuhr das Gebäude die unterschiedlichste Nutzungen, bis 1986 der Jugendclub der Kunsthochschule Weißensee einzog. 1990 erfolgte eine Umstrukturierung, das Kulturzentrum Brotfabrik entstand und nahm die Kinotradition wieder auf.

Auf dem Platz vor dem Kino, seit 2002 Caligari-Platz, kann man im Sommer dank der "BrotfabrikKneipe" essen und trinken. Aber auch die Innenräume der Kneipe lohnen eine ausführliche Begutachtung. Die originale Wandbemalung und das Parkett aus der Zeit, als hier um 1900 noch ein Gasthaus war, sind teilweise erhalten.

FLYER „Von Klein Hollywood nach Babylon Berlin“ - Reise durch die Filmstadt Weißensee - DOWNLOAD

Thementour – "Pankow im DEFA-Film"

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des DEFA-Films, wo der Prenzlauer Berg als perfekter Drehort galt, um authentische Geschichten zu erzählen.

Die Deutsche Film AG, kurz DEFA, war das volkseigene Filmstudio der DDR. In den Jahren von Mai 1946 bis Mai 1992 wurden durch die DEFA rund 700 Spielfilme gedreht, 750 Animationsfilme sowie 2.250 Dokumentar- und Kurzfilme.

DEFA-Klassiker wie „Berlin Ecke Schönhauser“ oder „Solo Sunny“ haben den Bezirk Pankow weit über die Grenzen des Landes berühmt gemacht. Aber es sind längst nicht die einzigen Filme, die während der DDR-Zeit „on location“ in Pankow entstanden: Wenn DDR-Filmemacher möglichst lebensnah von Lebenskünstlern, Tagträumern und sonstigen schrägen oder unangepassten Typen erzählen wollten, war für sie vor allem der Prenzlauer Berg der favorisierte Drehort.

Besonders faszinierend sind die heute oft übersehenen DEFA-Spielfilme aus den Jahren 1965/66, die lange Zeit in den Archiven der SED-Führung verbannt waren und erst nach dem Mauerfall ans Licht kamen. Diese „Kellerfilme“ zeigen auf beeindruckende Weise die Vielfalt und Lebendigkeit des Alltags in der DDR, und das obwohl meist in Schwarz-Weiß gedreht.

Tourenüberblick

Start: S-Bhf. Storkower Straße

Ziel: Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

Görschstr. 42/44, 13187 Berlin

Länge: ca. 13,7 km

Fahrzeit: ca. 1 Stunde

Orte der Thementour

1. Die Beunruhigung (1982)

S-Bahnhof Storkower Straße

Regie: Lothar Warneke

Drehbuch: Lothar Warneke

Darsteller: Christine Schorn (Inge Herold), Hermann Beyer (Dieter Schramm), Mike Lepke (Sohn), Cox Habbema (Brigitte)

Was tut eine Frau Mitte Dreißig, die unerwartet eine Brustkrebsdiagnose erhält? In einer langen Rückblende erzählt der Film von Lothar Warneke, wie die Psychologin Inge Herold (Christine Schorn) die 24 Stunden zwischen Verdachtsdiagnose und OP nutzt, um ihr bisheriges Leben zu überdenken. In authentischen und einfühlsamen Bildern erzählt der Frauenfilm, wie eine Psychologin mit der Verdachtsdiagnose Krebs umgeht und ihr bisheriges Leben überdenkt. Eine entscheidende Szene spielt am S-Bahnhof Storkower Straße. Hier trifft sie ihren Jugendfreund und fragt ihn geradeheraus, was er tun würde, wenn er erfahren müsste, dass er nicht mehr lange zu leben hat. „Am Leben kleben“, antwortet er spontan. Der Film wurde als einzige Low-Budget-Produktion, die die DEFA jemals produzierte, national vielfach ausgezeichnet und auch international beachtet.

2. Mein lieber Robinson (1971)

Volkspark Prenzlauer Berg, 10407 Berlin

Regie: Roland Gräf

Kamera: Roland Gräf

Darsteller: Jan Bereska (Peter / Robinson), Gabriele Simon (Karin), Alfred Müller (Vater Gruner), Dieter Franke (Adam Kowalski), Karin Gregorek (Barbara), Käthe Reichel (Karins Wirtin)

Der junge Peter, genannt „Robinson“, bereitet sich auf sein Medizinstudium vor. Dabei ist er ein Träumer, der mehr in der Phantasie als in der Realität lebt. Die Begegnung mit der Studentin Karin bringt ihn aus der Fassung. Als Karin ungewollt schwanger wird, macht dem 19-jährigen die Vorstellung zu schaffen, wie er seinem eigenen Vater von der Schwangerschaft bzw. dem Enkelkind erzählen soll. So vergeht fast ein Jahr, bis Robinson endlich einen Weg findet, seinem Vater klarzumachen, dass der nun einen Enkel hat. Hier im Volkspark Prenzlauer Berg sieht man den jungen Robinson, wie er mit seinem frisch geborenen Kind spazieren geht.

Es sind scheinbar spontane, trotzdem zauberhafte Momentaufnahmen, mit denen Kameramann Roland Gräf in seinem Regie-Debüt den Kiez-Alltag Anfang der 1970er Jahre einfängt, zumeist in Schwarz-Weiß. Mit seiner jungenhaften, frischen Präsenz war „Mein lieber Robinson“ der zweite Film, in dem der talentierte Jan Bereska gemeinsam mit dem populären Alfred Müller vor der Kamera stand. Allerdings galt er zu dem Zeitpunkt bereits als schwieriger, „oppositioneller Jugendlicher“, so dass er danach nur noch wenige Gelegenheiten erhielt, in weiteren DEFA-Filmen besetzt zu werden.

3. Bis dass der Tod euch scheidet (1979)

Greifswalder Straße (neue Wohnung), Greifswalder Straße/ Ecke Storkower Straße (alte Wohnung)

Regie: Heiner Carow

Drehbuch: Günther Rücker

Darsteller: Katrin Sass (Sonja), Martin Seifert (Jens), Angelica Domröse (Jens Schwester), Renate Krößner (Tilli), Werner Godemann (Brigadier), Horst Schulze (Verkaufsstellenleiter)

Sonja liebt Jens und will am Hochzeitstag von ihm hören, dass auch er sie liebt und dass er immer lieb zu ihr sein wird. Das ist das Eheversprechen, das ihr wichtig ist. Es folgen Szenen einer Ehe aus dem Prenzlauer Berg in den 1970er Jahren, die nur zu ertragen sind, weil sie so intensiv und rigoros gespielt werden. Die noch blutjunge Katrin Sass gibt in ihrem Debütfilm alles, was eine naive, gut meinende Frau geben kann, die „alles richtig machen“ möchte. An ihrer Seite schafft ein großartiger Martin Seifert das Kunststück, dass man beim Zuschauen mit ihm fühlt, und ihn gleichzeitig verprügeln

will.

An der Greifswalder Straße befindet sich die neue, helle Wohnung mit Balkon und Aussicht auf den neuen Fernsehturm, während das erste gemeinsame Heim ein Altbau an der Greifswalder Straße / Ecke Storkower Straße war.

4. Der Kinnhaken (1962)

Naugarder Straße 39, 10409 Berlin

Regie: Heinz Thiel

Drehbuch: Manfred Krug

Darsteller: Manfred Krug (Georg Nikolaus), Dietlinde Greiff (Carolin Merzen), Marita Böhme (Rose), Jürgen Frohriep (Bubi), Erik S. Klein (Frank Hübner)

Morgens um sieben bricht für die junge Carolin ihre Welt auseinander: Es ist der 13. August 1961, als sie aus den Radio-Nachrichten erfährt, dass sie nicht mehr raus kann aus Ost-Berlin, wo sie lebt, um in den Westteil der Stadt zu kommen, wo sie bisher in einer Bar gearbeitet hat. Auch der Flirt mit dem Wachsoldaten Georg Nikolaus nützt wenig. Statt ihr einen Tipp zu geben, wo noch „ein Loch in der Mauer“ zu finden wäre, vertröstet er sie auf später. Plakativ und durchschaubar wirkt der ganze, offenbar schnell gemachte „Mauerfilm“. Nicht nur die Liebesgeschichte taugt nur schwach zur Rechtfertigung des Mauerbaus. Auch wird die „Sehnsucht nach dem Westen“ als dumm oder egoistisch deklassiert. Dabei war ausgerechnet Manfred Krug an dem Drehbuch beteiligt. Nach der Filmpremiere lobte ihn die Wochenpost für seinen „rauen Charme“, vor allem aber, dass er „in jenen Tagen die Mühe und das Risiko eines Drehbuchanfängers auf sich nahm“, um seinen Altersgenossen zu sagen, dass „es sich hier besser und menschlicher leben“ ließ.

Ironie des Schicksals: Der wohl populärste Schauspieler der DDR, der zwei Jahrzehnte lang in drei bis vier DEFA-Filme pro Jahr spielte, kehrte 1977 der DDR den Rücken, aus Protest auf die Ausweisung des Liedermachers Wolf Biermann. Fast übergangslos startete er danach im Westen eine zweite, erfolgreiche Karriere als Fernsehserien-Star. Die gebürtige Pankowerin Dietlinde Greiff, die in diesem Film ihr Hauptrollen-Debut gab, verließ schon 1968 das Land – um einen Schweizer zu heiraten.

5. Fräulein Schmetterling (1965–1966 / 2020)

Angermünder Straße 10, 10119 Berlin

Regie: Kurt Barthel

Drehbuch: Christa und Gerhard Wolf

Darsteller: Melania Jakubisková (Helene), Christina Heiser (Asta), Carola Braunbock (Tante), Milan Sládek (Pantomime), Herwart Grosse (Kubinke, Busfahrer), Rolf Hoppe (Vorsteher Jugendfürsorge, Herr Himmelblau), Lissy Tempelhof (Mitarbeiterin Jugendfürsorge, Frau Fertig)

Immer wieder tagträumt sich die 18-jährige Helene Raupe in eine alternative, sonnenblumige Welt. Da reicht schon ein kaputter Schirm, den sie hier in der Angermünder Straße findet, damit aus ihr „Fräulein Schmetterling“ wird – und sie für einen kurzen Moment fliegen lernt. Wer mit heutigen Augen den 1965 gedrehten Film schaut, kann nur staunen, über die zauberhaft-frischen und oft dokumentarischen, schwarz-weißen Bilder. Einige Szenen – wie das magische Schmetterlings-Intro – entstanden in Pankow. Der Film wurde in der DDR verboten. Das Drehbuch des Ehepaars Christa und Gerhard Wolf, mit dem Kurt Barthel befreundet war, hatte „der Prüfung auf politisch-ideologische Fehler“ nicht genügt. Erst 2019/2020 wurde er in einer rekonstruierten Fassung veröffentlicht, wie von Regisseur Kurt Barthel in seinem Regie-Debüt ursprünglich intendiert.

6. Jahrgang 45 (1966 / 1990)

Teutoburger Platz / Ecke Christinenstraße, 10119 Berlin

Regie: Jürgen Böttcher

Kamera: Roland Gräf

Darsteller: Rolf Römer (Alfred, genannt Al), Monika Hildebrand (Lisa, genannt Li), A.R.Penck (Freund), Gesine Rosenberg (Rita)

Auf der Suche nach mehr Sinn fürs Leben, lässt sich der junge Al, „Jahrgang 45“ (1966) einen Sommer lang durch die Gegend rund um den Teutoburger Platz treiben. Während die halbe Stadt, das ganze Land zum spürbaren Aufschwung ausholt, gibt sich Al (Rolf Römer) in seiner lässigen Lederjacke entspannt und unbeteiligt. Meist gelangweilt, lässt er sich durch die lauen Sommertage und -nächte treiben, manchmal auch zusammen mit seinem Künstlerkumpel A.R. Penck (der sich selbst spielt). Dazwischen hört er Jazz von alten Platten oder Radio, wo gerade Eva-Maria Hagen zur Gitarre von Wolf Biermann singt. Statt einer sich entwickelnden Story, fängt der Schwarz-Weiß-Film ein vages Lebensgefühl ein: Aus der Perspektive eines Suchenden erzählt der Film sehr authentisch von einer kurzen Sommer-Zwischenzeit, in der alles offen und möglich

erscheint.

Zusammen mit Kameramann Roland Gräfe fand Dokumentarfilmer und Maler Jürgen Böttcher für seinen ersten und einzigen Spielfilm sehr ruhige, lange Einstellungen rund um den Teutoburger Platz, die unaufdringlich, fast beiläufig den Alltag festhalten. Der Film war den staatlichen Filmprüfern nicht geheuer und sie verbannten deshalb das Rohmaterial beim berüchtigten XI. Plenum des ZK als „Kellerfilm“ in die Archive. Die Uraufführung fand erst nach der Wende, 1990 im Kino Babylon statt.

7. Königskinder (1962)

Christinenstraße / Ecke Lottumstraße, 10119 Berlin

Regie: Frank Beyer

Darsteller: Annekathrin Bürger (Magdalena), Armin Mueller-Stahl (Michael), Ulrich Thein (Jürgen), Manfred Krug (Oberleutnant)

Schon als dieser Film über „Liebe, Freundschaft und Verrat in Zeiten des Nationalsozialismus Berlin der 1930er Jahre“ 1962 in die Kinos kam, ließ er die „ganz große Zugkraft an den Kinokassen“ vermissen. Die „Königskinder“: Magdalena

und Michael, die sich seit Kindertagen kennen, können als Paar nicht zusammenkommen, weil die Nazis die Macht ergreifen.Ihre unverbrüchliche Liebe opfern sie stattdessen dem antifaschistischen Kampf. Aus heutiger Sicht trieft Frank Beyers antifaschistischer Film nur so vor Belehrungen über den richtigen, aufrechten Weg. In großen Teilen basierend auf wahren Erlebnissen des Schriftstellers Walter Gorrish (1909–1981), erzählt das Melodram dabei in vielen, ineinander verschachtelten Rückblenden von der Liebe bzw. ihrer Unmöglichkeit in politisch gefährlichen Zeiten.

Gedreht wurde überwiegend in Dresden, der Sächsischen Schweiz und in den DEFA-Studios. Nur wenige Außenaufnahmen entstanden im Kollwitz-Kiez, zum Beispiel hier in der Christinenstraße. Getrieben von einem Steckbrief, der nach ihm fahndet, eilt Michael Richtung Lottumstraße. Unerwartet ist der Auftritt von Publikumsliebling Manfred Krug: Als skrupelloser Oberleutnant zwingt er das Strafbataillon zu standrechtlichen Erschießungen.

8. Die Legende von Paul und Paula (1973)

Kastanienallee 7–9 (Prater), 10435 Berlin

Regie: Heiner Carow

Drehbuch: Ulrich Plenzdorf

Darsteller: Angelica Domröse (Paula), Winfried Glatzeder (Paul)

Kein anderer erfolgreicher DEFA-Film wurde in Ost und West so unterschiedlich wahrgenommen wie „Die Legende von Paul & Paula“: Während der romantische Liebesfilm bis zum Mauerfall im Westen kaum Beachtung fand, wurde er im Osten der Republik schnell zum Kassenschlager, dann zum Kultfilm und schließlich sogar zum Lieblingsfilm von Angela Merkel. Diese Diskrepanz wurde oft damit begründet, dass der Film verklausulierte Botschaften transportierte, die in Westdeutschland niemand so richtig verstand.

Erstmals nach einer langen Phase der Stagnation kam mit Heiner Carows poetischen Romanze 1973 ein Film in die Kinos, der mit lebensnahen Figuren und Dialogen wirkte, wie mitten aus dem DDR-Alltag. Dazu begleiten die „Puhdys“ die Handlung mit eigens für den Film produzierten Songs.

Lebensnahe Dialoge und eine poetisch-märchenhafte Stimmung machten „Die Legende von Paul & Paula“ zum populärsten DEFAFilm aller Zeiten, im „Prater“ kamen auch noch magische Lichtspiele dazu. Hier im „Prater“ treffen Paul & Paula erstmals aufeinander. Dabei lockt der Rummel mit magischen Lichtspielen, wirbelnder Lebenslust und mit einer märchenhaften Botschaft.

Gedreht wurde an verschiedenen Orten in Pankow: Bevor Paul Paula kennenlernt, heiratet er in der Gethsemanekirche Ines, die Tochter eines Schießbudenbesitzers. Im „Prater“, treffen Paul & Paula erstmals aufeinander, dabei lockt der Rummel mit magischen Lichtspielen und wirbelnder Lebenslust.

9. Berlin Ecke Schönhauser (1957)

U-Bahnhof Eberswalder Straße, 10437 Berlin

Regie: Gerhard Klein

Drehbuch: Wolfgang Kohlhaase

Darsteller: Ekkehard Schall (Dieter), Ilse Pagé (Angela), Harry Engel (Karl-Heinz), Ernst-Georg Schwill (Kohle)

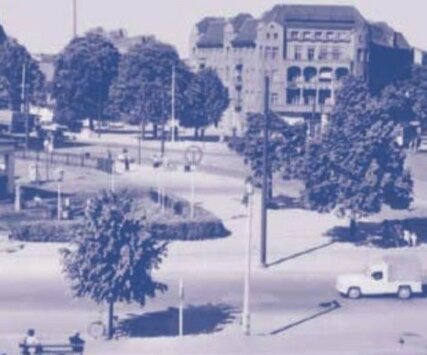

Noch ist die Berliner Mauer nicht gebaut. Noch hat die Jugend der jungen DDR die Wahl, wo sie leben möchte und wie. 1957, wenige Jahre nach Kriegsende, fehlt es im neuen Deutschland an Geld, Lehrstellen, Wohnungen, besonders aber an Vätern, Vorbildern und an Perspektiven. So haben die heranwachsenden Jungs, die rund um die Hochbahn am Bahnhof Schönhauser Straße zumeist beengt leben, nicht viel mehr zu tun, als sich „an der Ecke“ zu treffen und die Zeit totzuschlagen. Im Stil des italienischen Neorealismus gedreht, erzählt der Film eine düstere Geschichte in schattigen schwarz-weißen Bildern.

Die 2. Filmkonferenz der SED befand 1958, dass der Film „die Ostberliner Jugend zu negativ darstellt“. Außerdem wurde moniert, dass für die einzige weibliche Rolle die West-Berlinerin Ilse Pagé engagiert wurde, wofür sie 5.000 Valuta-Mark als Honorar erhielt. Das drohende Verbot konnte allein durch eine positive Einschätzung der FDJ-Vertretung verhindert werden, heißt es. So konnte, glücklicherweise, auch der dritte Prenzlauer-Berg-Film des sehr erfolgreichen Nationalpreisträger-Gespanns Wolfgang Kohlhaase (Drehbuchautor) und Gerhard Klein (Regie) mit drei Monaten Verspätung in den Kinos anlaufen und sogar zum Klassiker werden.

10. Leben zu zweit (1967)

Schönhauser Allee / Ecke Milastraße, 10437 Berlin (Wohnung)

Regie: Hermann Zschoche

Kamera: Roland Gräf

Darsteller: Marita Böhme (Karin Werner), Alfred Müller (Peter Freund), Evelyn Opoczynski (Nora Werner), Jan Bereska (Mark), Hanns-Michael Schmidt (Sascha)

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet eine Standesbeamtin in Panik gerät, als sie einen Heiratsantrag bekommt. Immer wieder findet Karin jedenfalls neue Ausflüchte, warum ihr Liebhaber ihre Tochter Nora nicht kennenlernen soll. Dabei hat die Teenager-Tochter, gerade 16 geworden, längst geschnallt, dass ihre Mutter jemanden trifft. Und dazu ist sie selbst verliebt bis über beide Ohren. Durch die parallele, gleichzeitig miteinander verwobene Verliebtheitserfahrung von Mutter und Tochter erzählt der Film im leichten, ironischen Ton vom Wesen der Liebe, und wie es sich mit den Jahren und Erfahrungen insbesondere für die Frauen verändert.

Hier in der Milastraße / Ecke Schönhauser Allee befand sich die große Altbauwohnung von Karin mit Balkon. Zudem gibt es in Pankow gedrehte Impressionen, als die Kamera von Roland Gräf den Protagonisten in einem offenen Käfer-Cabrio durch die Haupt- und Nebenstraßen von Pankow folgt – sei es durch die Cantianstraße oder auch durch die Milastraße.

11. Solo Sunny

Kopenhagener Straße, S-Bahn-Brücke Dänenstraße (Fußgängerbrücke)

Regie: Konrad Wolf

Drehbuch: Wolfgang Kohlhaase

Darsteller: Renate Krößner (Ingrid „Sunny“ Sommer), Alexander Lang (Ralph), Heide Kipp (Freundin Christine), Dieter Montag (Harry), Klaus Brasch (Norbert)

Hinfallen, aufstehen, weitermachen und niemals aufgeben: Für ihren Traum von Glück und Anerkennung kämpft sich „Solo Sunny“ durchs Leben, allen Widrigkeiten und Niederlagen zum Trotz. Sunny heißt eigentlich Ingrid Sommer, ist Anfang Zwanzig, ehemalige Schlosserin und tingelt als Frontsängerin einer Musiker-gruppe über die Dörfer Brandenburgs, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Vermutlich hätte kein anderer als der in der DDR hochgeschätzte Konrad Wolf, diese leichte und gleichermaßen gesellschaftskritische Geschichte verfilmen können. Der für seine Vergangenheitsbewältigung gefeierte Regisseur lässt im Gegenlicht zu Sunny anhand verschiedener Personen unterschiedliche Lebensentwürfe des real existierenden Sozialismus quasi Revue passieren. Mit Wolfgang Kohlhaase als Drehbuchautor und Co-Regisseur an seiner Seite sowie mit dem jungen, bis dahin unbekannten Dokumentarfilmer Eberhard Geick als Kameramann, gelang ein stimmiger Film, der Sunnys frecher, ungezwungener Art auch in unkonventionellen Einstellungen folgt. Auch optisch wird dabei nichts verschönt an den unsanierten, kohleofen-grauen Straßenzügen des Prenzlauer Bergs dieser Zeit. Hier in der Kopenhagener Straße 13 befindet sich im Film Sunnys Wohnung.

Das „Lexikon des internationalen Films“ lobt den Film als „mutiges Plädoyer gegen gesellschaftliche Bevormundung, für Individualität und den eigenen Weg durchs Leben“. Kritiker und Publikum sahen das wohl gleichermaßen: Bei der Berlinale 1980 erhielt Renate Krößner einen Silbernen Bären als beste Darstellerin. Beim Nationalen Spielfilmfestival in Karl-Marx-Stadt räumten Renate Krößner, Heide Kipp, Dieter Montag sowie Regie, Drehbuch, Szenenbild und Schnitt alle Preise ihrer Klasse ab.

12. Die Kuckucks (1949)

Berliner Straße, 13189 Berlin

Regie: Hans Deppe

Drehbuch: Robert A. Stemmle, Marta Moyland

Darsteller: Ina Halley (Inge), Hans Neie (Rolf), Karl-Heinz Schröder (Max), Nils Peter Mahlau (Moritz), Regine Fischer (Evchen), Günther Güssefeldt (Heinz Krüger), Aribert Wäscher (Eberhard Schultz), Rainer Penkert (Hans Gersdorf)

Im Nachkriegsberlin sind die fünf Kuckert-Kinder auf sich gestellt. Oft müssen sie umziehen, weil kein Vermieter sie lange behalten will. Dann finden „Die Kuckucks“ ein neues Zuhause in einer kriegszerstörten Villa, die nur noch etwas renoviert werden muss. Das „heitere Trümmer-Märchen mit ernstem Hintergrund“ kam im April 1949 in die Kinos – da gab es die DDR noch nicht und auch die DEFA erst wenige Monate. Zwischen den Trümmern wurde einfach gedreht – u.a. in der Berliner Straße in Pankow, wie im Drehprotokoll notiert, aber heute nicht mehr ganz eindeutig nachvollziehbar. Es wird eine jener Straßenszenen gewesen sein, in der die fünf Kinder mal wieder umziehen, samt vollgepacktem Bollerwagen. Nicht nur was die Frisuren der Frauen und den Schnitt der Herrenanzüge betrifft, wirkt der Schwarz-Weiß-Film wie aus heiteren Vorkriegstagen. Inszeniert von Regisseur Hans Deppe – später berühmt als „König des Heimatfilms“ – werden in dieser Kindergeschichte ernsthafte Probleme konsequent ausgeblendet oder mit fröhlich pfeifenden Musikeinlagen übertüncht.

13. Coming out (1989)